映画「君の名は。」をきっかけに、その背景にある神話や聖地に興味を持った方も多いのではないでしょうか。

中でも「大甕神社と君の名はの関係性」について興味を抱き検索する人が急増しています。大甕神社は「君の名は。」との関係が深いとされる神社として話題となっています。

本記事では、大甕神社は茨城県のどこにあるのか、そして謎が多い?大甕神社の神様についても解説。さらに、パワースポットとしての魅力や、最強の神様は大甕神社にいる神様なのかについても取り上げます。

また、大甕神社と七夕伝説の関係にも触れ、七夕は日本発祥かもと注目される理由についても考察。映画ファンから歴史好きまで楽しめる、大甕神社と君の名はの聖地巡礼情報をお届けします。

大甕神社は「君の名は」の聖地として話題

大甕神社は茨城県のどこにある?読み方は?

大甕神社(読み方:おおみかじんじゃ)は、茨城県日立市の南部にある「大みか町(おおみかまち)」に鎮座しています。JR常磐線「大甕駅」から徒歩圏内に位置しており、駅から神社までの道のりは比較的アクセスしやすいのが特徴です。

この地域は茨城県の中でも太平洋に面したエリアで、自然豊かな環境に囲まれており、神社からは日立市の海を見下ろすこともできます。

また、神社の正式名称は「大甕倭文神宮(おおみかしずじんぐう)」という名称で、「倭文(しず)」とは古代に織物を司っていた氏族「倭文氏(しずうじ)」に由来する言葉です。

一方、注意点として「大甕」という読みは「おおみか」ですが、「大みか町」はひらがな表記の「みか」となるため、検索や訪問の際には読み方や表記に気をつけるとスムーズです。なお、神社周辺には無料の駐車場もあるため、車での参拝にも対応しています。

「君の名は。」との関係を詳しく解説

映画「君の名は。」との関係について、大甕神社は重要なつながりを持っています。実際の映画では、ヒロイン三葉の実家である「宮水神社」が登場しますが、その神社が祀っている神様は具体的には描かれていません。

しかし、スピンオフ小説『君の名は。Another Side:Earthbound』において、「宮水神社」の御祭神が明かされ、その神様が大甕神社と同じ「健葉槌命(たけはつちのみこと)」と「甕星香々背男(みかほしかかせお)」であるとされています。

この情報が広まったことで、映画ファンや小説読者の間で「大甕神社が君の名はの神社のモデルではないか?」と話題になりました。映画自体が神話や星、時間をテーマにしていることから、織物の神と星の神を祀る大甕神社との共通点に多くの人が関心を寄せています。

このように、大甕神社は映画の直接的なロケ地ではないものの、作品の背景に深く関わる神社として注目されているのです。

「君の名は。」の聖地巡礼で訪れる価値

「君の名は。」の聖地巡礼で大甕神社を訪れることには、大きな意味があります。なぜなら、映画の世界観や神話的な要素を実際に体感できる場所がここにあるからです。

特に、作中で重要なテーマとなる「星」と「織物」を象徴する神様が祀られており、映画のストーリーと神社の由緒が不思議とリンクしています。

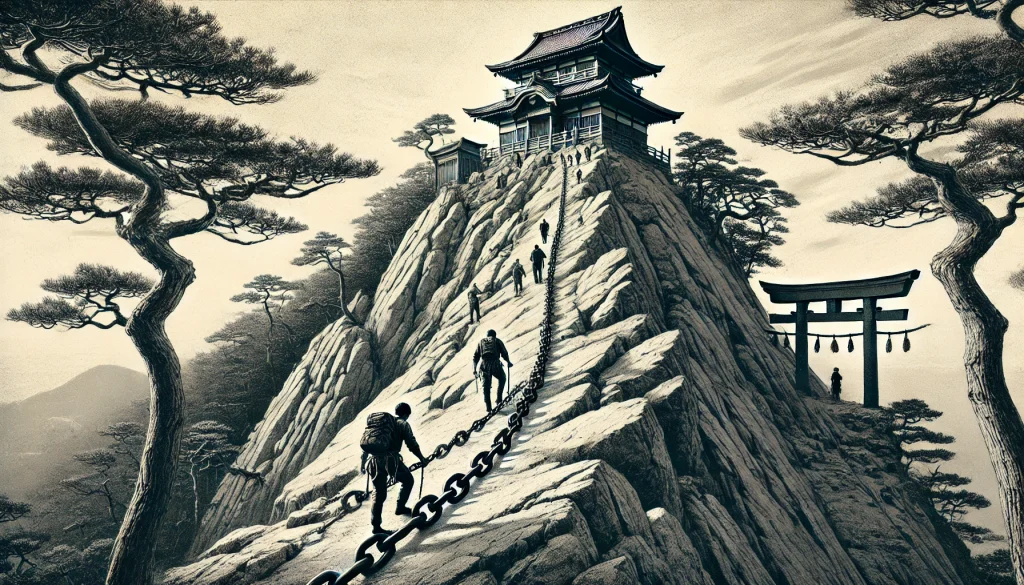

具体的には、星の神「甕星香々背男」が封じ込められたと伝わる巨大な岩「宿魂石(しゅくこんせき)」を登って本殿に参拝する体験は、まさに物語に没入するかのような感覚を与えてくれます。また、神社では星型の御朱印がいただけることもあり、映画ファンにとって特別な記念となります。

ただし、岩山は急勾配で鎖を使って登る場所もあるため、歩きやすい靴で訪れるなどの準備が必要です。こうした注意点を踏まえれば、映画の世界を感じながら、神話の空気に包まれる貴重な聖地巡礼となるでしょう。

最強のパワースポットとしての魅力

大甕神社は、最強クラスのパワースポットとして知られています。その最大の魅力は、御神体である「宿魂石(しゅくこんせき)」と呼ばれる巨大な岩山です。この岩山には強大な霊力が宿っているとされ、古くから地域の人々に神聖な存在として崇められてきました。

また、この場所は単なる岩ではなく、日本最古級とも言われるカンブリア紀の地層からなるもので、地質学的にも特別な価値があります。宿魂石は神話上の「星の神」が封じられた岩と伝えられており、登ることでその神聖なエネルギーに直接触れることができると考えられています。

ただし、参道は岩がむき出しになっており急勾配のため、滑りにくい靴で訪れるなどの配慮が必要です。それでも、自然の中で神話の世界に触れられる貴重な体験は、訪れる人に強い印象を与えるでしょう。

このように、大甕神社は精神的・歴史的な両面から強力なパワースポットとされています。

大甕神社で感じる神話と君の名はの共通点

大甕神社と映画「君の名は。」には、いくつかの印象的な共通点があります。まず、どちらも「星」と「織物」というテーマが中心に据えられており、これは偶然ではなく、神話をモチーフにした構成といえるでしょう。

例えば、大甕神社に祀られている神様は、織物の神「健葉槌命(たけはつちのみこと)」と星の神「甕星香々背男(みかほしかかせお)」です。一方で、「君の名は。」では、星が落ちる出来事をきっかけに物語が大きく動きます。

また、ヒロイン三葉の家系は神職であり、神社でのお守り作りや伝統行事など、「織る」という行為が重要な役割を果たしています。

このように考えると、映画が描く世界観と神社の由緒には重なる部分が多く、神話と現代の物語がつながる不思議な感覚を体験できます。だからこそ、多くの人が「君の名は。」の聖地巡礼で訪れた際に、神話の空気を実感できるのです。

大甕神社と君の名はには七夕伝説が関係してた?

謎が多い?大甕神社の神様について

大甕神社に祀られている神様は、一般的にはあまり知られていない存在で、その点もこの神社のミステリアスな魅力の一つです。主祭神である「健葉槌命(たけはつちのみこと)」は、古代に織物を司った倭文氏(しずうじ)の祖神で、織物の神様とされています。

一方で、地主神の「甕星香々背男(みかほしかかせお)」は、日本神話に登場する数少ない星の神様です。

ただし、この神は「まつろわぬ神」と呼ばれ、他の神々に従わなかった存在として描かれています。そのため、古代の権力者によって封じられたとされる伝承があり、宿魂石にその霊力が封印されているという言い伝えが残されています。

このような背景から、大甕神社は単に歴史ある神社というだけでなく、神話や信仰、そして地域の歴史が複雑に絡み合った場所です。

誰もが知っている有名な神様ではないからこそ、その由緒や神話を知ることで、より深い理解と特別な体験が得られるでしょう。

最強の神様は大甕神社にいた建葉槌命

建葉槌命(たけはつちのみこと)は、大甕神社に祀られている主祭神であり、日本神話の中でも特に力強い存在とされています。この神は古代に織物を司った倭文氏の祖神で、織物の神として全国に信仰されていますが、その力は織物にとどまりません。

注目すべきは、建葉槌命が「まつろわぬ神」である甕星香々背男(みかほしかかせお)を封印したという伝承です。

日本神話では、甕星香々背男は強力な星の神で、あの武甕槌神(たけみかづちのかみ)や経津主神(ふつぬしのかみ)すら手を焼いた存在でした。その神を封じたとされる建葉槌命は、戦いや霊力においても最強クラスの神格を持つと考えられています。

こう考えると、建葉槌命は単に織物の神という枠を超え、日本の神話の中でも特に重要な役割を果たした神と言えるでしょう。その存在を知ることで、大甕神社が持つ神秘性とパワーをより深く理解できます。

ちなみに武甕槌神は鹿島神宮の主祭神で、神話でも最も強い神様の1人とされています。

大甕神社と七夕伝説の関連性とは

大甕神社は、七夕伝説との関連性が指摘されている神社です。というのも、ここに祀られている神々は「織物の神・建葉槌命」と「星の神・甕星香々背男」であり、この組み合わせが七夕の織姫と彦星を連想させるためです。

七夕は、織姫と彦星が天の川を渡って年に一度出会うという物語ですが、この伝説の背景には織物と星にまつわる信仰が深く関わっているとされています。大甕神社では、7月7日に「甕星祭」が行われることもあり、まさに七夕と神話が結びついた行事が今も受け継がれています。

このように、大甕神社で語り継がれる神話と七夕の物語には、古代日本の星辰信仰や織物文化が投影されていると考えられ、伝説のルーツに触れることができる貴重な場所といえるでしょう。

七夕は日本発祥かも?と注目される理由

七夕は中国から伝わった行事とされることが多いですが、実は日本にも独自の織物と星に関する伝承が古くから存在しており、日本発祥説が注目されています。この説を裏付ける一例が、大甕神社に伝わる神話です。

ここでは、織物の神・建葉槌命と星の神・甕星香々背男が祀られ、その関係性が七夕の織姫と彦星に類似しているとされています。つまり、日本には古代から「織物」と「星」をテーマにした信仰があり、七夕と非常に近い文化が根付いていたことがうかがえるのです。

さらに、七夕の日に行われる「甕星祭」では、星の神を讃える神事が今も継続しており、日本独自の信仰としての側面が色濃く見て取れます。

このように、七夕が単なる輸入文化ではなく、日本古来の信仰や伝説に根差している可能性があるため、「日本発祥かもしれない」として多くの関心を集めています。

七夕伝説って中国からの伝来と思ってたけど日本が発祥という説もあるんだね

織物の神様と星の神様って完全に七夕よね。なんかロマンチック♪

大甕神社と君の名はの関係のまとめ

どうかあなたの願いが、静かに、そして確かに、神さまへ届きますように。