「伊勢神宮のお守りを一生持ち続けたいけれど、そもそも返納しないのはありなの?」

「いつまで有効で、どんな効果があるのだろう?」

神聖な場所だからこその疑問や不安をお持ちではありませんか?

古くから多くの人々に崇敬され、日本人の心のふるさととも称される伊勢神宮。そこで授かるお守りは、最強とも言われる特別な存在です。

この記事では、なぜ伊勢神宮のお守りが一生ものとされるのか、その理由から、お守りの種類やおすすめのお守り、気になるお守りの値段、そして内宮と外宮の組み合わせが持つ深い意味について、一つひとつ丁寧に解説します。

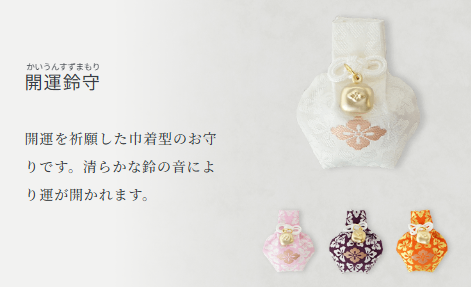

さらに、人気の開運鈴守に込められた色の意味や、気になる通販での取り扱いについても触れながら、あなたの疑問を解消し、お守りとの清らかなご縁を末永く育むための一助となる情報をお届けします。

伊勢神宮のお守りを一生持つ意味とは

伊勢神宮のお守りは最強と言われる理由

伊勢神宮のお守りが「最強」と称され、特別な敬意を払われるのには、他の神社とは一線を画す明確な理由が存在します。

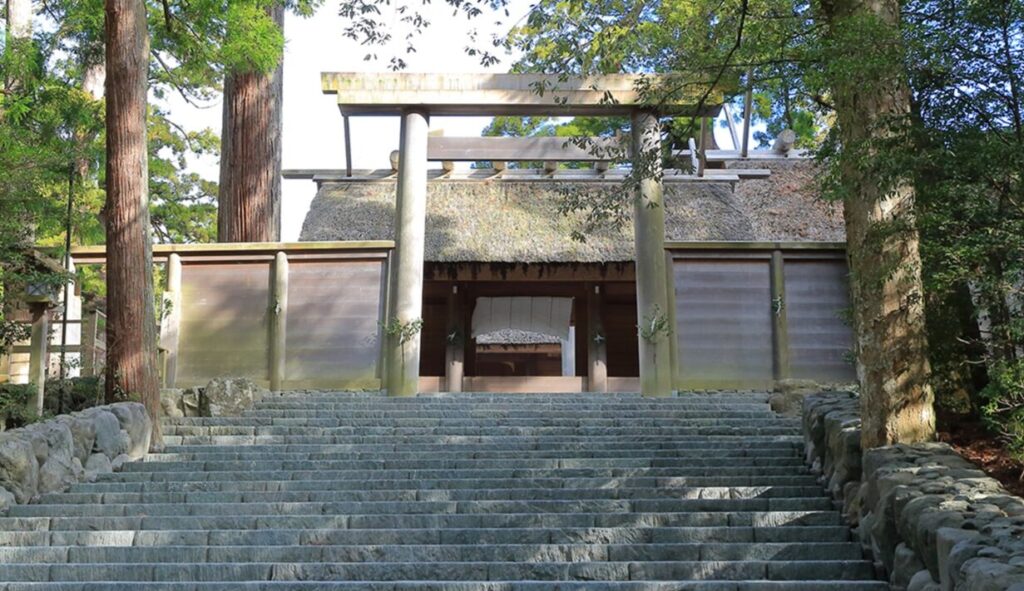

その核心は、伊勢神宮が日本の神社の中心であり、皇室の御祖先の神である「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」をお祀りする、我が国で最も格式の高い聖地であるという事実にあります。

伊勢神宮の公式ウェブサイトにも記されているように、その歴史は約2000年前に遡ります。

この長大な年月の間、国家の安寧と国民の平穏を祈り続けてきた場所であり、その祈りの歴史そのものが、神域全体に厳かで清らかな気をもたらしています。

その神聖な空気の中で授かるお守りには、他にはない特別なご神徳が宿ると信じられているのです。

また、江戸時代には「一生に一度はお伊勢参り」という言葉が生まれ、全国の庶民にとって伊勢神宮への参拝は生涯をかけた憧れでした。

旅費を工面し、何ヶ月もかけて歩いて伊勢を目指した人々の祈りが、今もこの地に息づいています。

そうした特別な想いが込められた参拝で授かるお守りだからこそ、単なる願望成就の道具ではなく、持つ人の人生そのものに寄り添い、魂を導く深い精神的な支えとなるのです。

最強と言われる理由のポイント

伊勢神宮のお守りが特別なのは、日本の総氏神とされる天照大御神のご神徳を直接いただけるという点に尽きます。

その2000年に及ぶ歴史と比類なき格式、そして今なお日本人の信仰の中心であり続ける存在感が、「最強」という言葉で表現されるゆえんなのです。

伊勢神宮のお守りは、目に見えるご利益だけでなく、持つ人の内面に深く働きかけ、本来の自分へと立ち返る「変容」や、周囲の世界と美しく調和する感覚をもたらすエネルギーを宿しているとも言われます。

これが、時代を超えて多くの人々を惹きつけてやまない、本質的な理由の一つと言えるでしょう。

返納しないのはあり?いつまで有効か解説

結論から申し上げますと、伊勢神宮のお守りは返納せず、一生涯大切に持ち続けても全く問題ありません。

通常、多くの神社で授かるお守りは、1年という期間を目安に、感謝を込めて神社へお返し(返納)し、また新たなご神徳をいただくのが一般的な習わしです。

しかし、伊勢神宮はその位置づけからして特別な存在とされています。

その理由は、伊勢神宮が「すべての神社の始まり」「総氏神」とも言える場所であり、そこで授かるご神徳は時間に縛られるものではない、という考え方に基づいています。

つまり、お守りに有効期限という概念はなく、あなたが感謝の気持ちを忘れず大切にしている限り、そのご加護は永続すると考えられているのです。

もちろん、願い事が成就した時や、就職、結婚、引っ越しといった人生の大きな節目で気持ちを新たにしたいと感じた際には、返納することも一つの美しい選択です。

その場合は、感謝の気持ちを込めて、伊勢神宮の境内にある「古札納所(こさつおさめしょ)」へお納めしましょう。内宮では神楽殿の近く、外宮では手水舎の向かい側あたりに設けられています。

あわせて読みたい

他の神社のお守りも返納できる?

伊勢神宮の古札納所は非常に懐が深く、伊勢神宮で授かったお守りやお神札だけでなく、他の神社で授かったお守りやお神札も受け付けています。

これは、日本の神様の中心である伊勢神宮が、八百万の神々をまとめる立場にあるという考え方によるものです。

もし、地元で返納する場所が見つからないお守りがあれば、これまでの感謝と共にこちらへお納めすると良いでしょう。ただし、お守りやお札以外のもの(だるま、熊手、注連縄や置物など)は対象外ですのでご注意ください。

「ずっと持っていて良い」とされているのは、それだけ伊勢神宮とのご縁が特別だということですね。

お守りを手放す時も、「これまでお見守りいただき、ありがとうございました」という感謝の心を伝えることを忘れないようにしたいものです。

授与されているお守りの種類一覧

伊勢神宮では、日々の暮らしに寄り添う様々な願いに対応したお守りが授与されています。

内宮と外宮で一部デザインが異なるものもあり、それぞれにお祀りされている神様のご神徳をいただくことができます。

ここでは、代表的なお守りの種類とそのご利益、初穂料(値段)を表にまとめました。

| お守りの種類 | 主なご利益・特徴 | 初穂料(目安) |

|---|---|---|

| 御守 | 健康や幸せ全般を祈願する、最も基本的なお守り。災難除け。 | 1,000円 |

| 開運鈴守 | 開運招福。清らかな鈴の音が邪気を祓い、運が開かれるとされる。 | 1,000円 |

| 厄除御守 | 厄除け、災難除け。太陽神のご神徳により災いを祓う。 | 1,000円 |

| 学業御守 | 学業成就、試験合格、知恵を授かる。 | 1,000円 |

| 交通安全御守 | 交通安全、渡航安全。車や鞄につけるタイプがある。 | 1,000円 |

| 安産御守 | 安産祈願、母子の健康。国生みの神話に繋がるご神徳。 | 1,000円 |

| 海幸守 | 海上安全、大漁満足、豊漁祈願。漁業関係者に特に人気。 | 500円 |

| 守祓(まもりはらい) | お守り袋の中に入れる小さなお神札。自分だけのお守りが作れる。 | 500円 |

神宮大麻(じんぐうたいま)とは?

お守りと共によく授与されるものに「神宮大麻」があります。

これは天照大御神の御霊代(みたましろ)であるお神札(おふだ)で、家庭の神棚にお祀りすることで、家全体を守護していただくためのものです。

身につけるお守りが個人的なご加護を願う「パーソナルな存在」であるのに対し、神宮大麻は家庭や会社といった「公の場」をお守りいただくものです。伊勢神宮のご神徳をいただく上で最も基本となるものとされています。

この他にも、内宮・外宮の別宮(べつぐう)と呼ばれる特定の神社でしか授与されない限定のお守りも存在します。

例えば、伊雑宮(いざわのみや)の「海幸木守」などが有名です。参拝の際には、ご自身の願いに合った特別なお守りを探してみてください。

願いを込めて選びたいおすすめのお守り

数あるお守りの中でどれを選べば良いか迷った際には、特に人気が高く、伊勢神宮らしさを感じられる「開運鈴守(かいうんすずまもり)」がおすすめです。

このお守りについている鈴は、神社の拝殿前にある大きな鈴(本坪鈴)と同じく、その清らかな音色で邪気を祓い、神様をお呼びし、運を開いてくれると言われています。

デザインも非常に特徴的で、内宮では福をかき集める巾着型、外宮では古来より魔除けや生命力の象徴とされる勾玉(まがたま)型と、それぞれの宮で形が異なります。

見た目も愛らしく、日常的に持ち歩きやすいことから、初めて伊勢神宮を訪れる方から篤く信仰する方まで、多くの参拝者に選ばれています。

色は複数用意されているため、後述する色の意味を参考にしつつ、直感的に心惹かれるものを選ぶのが良いでしょう。

お守り選びは「心の対話」

お守りを選ぶという行為は、単に物を買うのとは全く異なります。

それは、「今の自分に何が必要か」「何を大切にしたいか」と、自身の心と静かに対話する神聖な時間です。

お守りを授かる前には、まず御正宮(ごしょうぐう)へお参りし、日々の感謝を神様にお伝えするのが作法です。

その上で授与所に立った時、不思議と「これだ」と感じるお守りに出会うことがあります。

頭でご利益を比較検討するよりも、その清らかな気持ちと直感、ご縁を信じてみてください。

たくさんの種類があって迷うけど、まずは神様に感謝を伝えることが先決ね

そうだね。心を整えた後であれば、自然と今の自分にふさわしいお守りへと導かれるのかもしれないよ

気になるお守りの値段と初穂料の目安

伊勢神宮でお守りを授かる際にお納めするお金は、「値段」や「料金」ではなく「初穂料(はつほりょう)」と呼びます。

この言葉は、その年に初めて収穫された稲穂(初穂)を神様への感謝のしるしとしてお供えした、という日本古来の稲作文化に由来しており、神様への感謝の気持ちを形にした捧げものです。

前述の表にも記載した通り、一般的なお守りの初穂料は1,000円が中心となっています。

海幸守や守祓は500円、家庭にお祀りする神宮大麻(お神札)も基本的なもので1,000円からとなっています。

特別なご祈祷である御神楽(おかぐら)を受けた際に授与される特別なお神札などもありますが、通常の参拝で授かるお守りとしては、1,000円から2,000円程度を目安に考えておけば良いでしょう。

伊勢神宮のお守りを一生大切にする知識

内宮と外宮の組み合わせで持つご利益

伊勢神宮への参拝は、「外宮先祭(げくうせんさい)」という古来からの習わしに基づき、まず外宮をお参りし、次に内宮へ向かうのが正式な順序です。

この「二つで一つ」という考え方はお守りにも通じており、内宮と外宮のものを合わせて持つことで、より完全でバランスの取れたご利益をいただけると言われています。

なぜなら、内宮と外宮ではお祀りされている神様と、そのご神徳(神様の持つお力)が異なり、互いに深く結びついているためです。

内宮と外宮の神様とご神徳

- 内宮(ないくう):皇室の御祖神であり、太陽を司る天照大御神をお祀りしています。

私たちの生命活動の根源であり、公的な祈りや精神的な導き、国家安泰といった、私たちの存在の根幹を支えるご神徳があります。 - 外宮(げくう):天照大御神のお食事を司る「御饌都神(みけつかみ)」であり、衣食住や産業の守り神である豊受大御神(とようけのおおみかみ)をお祀りしています。

日々の生活の安定や実り、物質的な豊かさといった、私たちの暮らしの基盤を守るご神徳があります。

神話において、天照大御神が「豊受大御神がいなければ、私は安らかに食事をとることができない」と述べられたように、太陽の恵みだけでは私たちの生活は成り立ちません。

その恵みを元に作物が育ち、日々の糧となることで初めて生命は育まれます。

この関係性から、内宮と外宮、両方のお守りを授かることで、精神的な豊かさと物質的な豊かさの両面から、バランスの取れたご加護をいただくことができるのです。

どちらか片方だけでも十分ありがたいご利益がありますが、両宮を合わせてお参りし、お守りをいただくことで、より深く、そして完全な形で神様との繋がりを感じられそうですね。

お守りに込められた色の意味を解説

伊勢神宮のお守り、特に人気の「開運鈴守」には複数の美しい色が用意されています。

公式に「この色だからこのご利益」といった厳密な違いが定められているわけではありませんが、古くから日本文化において色は象徴的な意味を持ってきました。

ご自身の願いや今の気持ちに合った色を選ぶ際の、心豊かな参考にしてみてください。

| 色 | 象徴的な意味や文化的背景 |

|---|---|

| 赤色 | 生命力、情熱、活力の象徴。神社の鳥居にも使われるように、古来より魔除けや厄除けの力があるとされる色です。新しい挑戦や勝負事に向かう勇気を与えてくれます。 |

| 白色 | 神職の装束の色であり、浄化、純粋、神聖さを象徴します。物事をリセットし、新たな始まりや気持ちの切り替えを清らかにサポートしてくれます。 |

| 紫色 | 古くは聖徳太子の冠位十二階で最高位の色とされたように、高貴、品格、精神性を象徴します。冷静な判断力や直感力を高め、内面の成長を促すと言われています。 |

| ピンク色 | 桜の花を思わせる、愛情、優しさ、調和の象徴。恋愛だけでなく、家族や友人、職場など、あらゆる人間関係を円滑にし、穏やかな気持ちを育んでくれます。 |

これらの意味に縛られる必要はありません。最終的には、ご利益の違いを気にするよりも、ご自身が直感的に「美しい」と感じた色、見ていて心が安らぐ色を選ぶのが一番です。

そのお守りこそが、今のあなたにとって最も必要なエネルギーを与え、日々を彩ってくれる存在となるでしょう。

期待できるお守りの効果とは?

伊勢神宮のお守りに期待できる「効果」や「ご利益」とは、宝くじが当たる、試験に必ず合格するといった、直接的で劇的な結果を保証するものではないと考えるのが、お守りと正しく向き合うための第一歩です。

むしろ、その本質は、目には見えない形で、持つ人の内面に静かに、そして深く働きかける点にあります。

伊勢神宮のお守りは、具体的に以下のような「ご神徳」をもたらすと言われています。

心の平穏と調和(ハーモニー)

お守りを身近に置くことで、「神様に見守られている」という精神的な安心感が生まれます。この安心感は、日々の生活の中で心の平穏を保つための大きな支えとなります。

気持ちが安定し整うことで、物事が自然と良い方向へ進んだり、周囲の人々との関係が調和したりすることが期待できます。

内なる力の開花(エンパワーメント)

伊勢神宮の広大な神域が持つ、清らかで力強いエネルギーは、私たちが本来持っているけれど眠らせてしまっている力を引き出す手助けをしてくれます。

お守りは、そのエネルギーを凝縮して宿す「依り代(よりしろ)」です。人生の岐路で迷った時にそっと握りしめることで、自分の中から答えを見つけるための直感や、一歩を踏み出す勇気が湧いてくるかもしれません。

効果を実感できない時は?

もし明確な「効果」を実感できなくても、焦ったり、神様を疑ったりする必要は全くありません。お守りは結果を約束する魔法の道具ではなく、あなたの心に寄り添い、内側を静かに整えてくれる存在です。

気づかないうちに、以前より少し穏やかになっていたり、物事を前向きに捉えられるようになっていたりするかもしれません。

その目に見えない静かな変化こそが、伊勢神宮のお守りがもたらす、最も深く、そして尊い効果なのです。

お守りは通販で購入できるのか?

多くの方が疑問に思われる点ですが、結論から申し上げますと、伊勢神宮では公式にお守りの通信販売(通販)は一切行っていません。

これは、お守りやご祈祷が、単なる物品の売買ではなく、神様とのご縁を結ぶための神聖な行為であるという、神社が古くから大切にしている考え方に基づいています。

本来、神社に直接足を運び、五十鈴川の清流で手を清め、玉砂利を踏みしめ、その場の空気を感じながら神様にご挨拶をし、日々の感謝を伝えた上で、ご神縁のしるしとして授与品をいただく、という一連の過程そのものが「参拝」なのです。

非公式なネット販売には十分な注意を

インターネットのフリマアプリやオークションサイトでは、個人や業者が伊勢神宮のお守りを転売しているケースが散見されますが、これらは神宮とは一切関係のないものです。

どのような環境で保管されていたか分からず、また不当に高額な価格で販売されていることもあります。

神様からの大切なご加護をいただくものですから、必ずご自身で参拝し、神宮の授与所で直接お受けになることを強くおすすめします。

非正規ルートでの購入トラブルについては、国民生活センターも注意を呼びかけていますで、慎重な判断が求められます。

遠方にお住まいであったり、様々な事情ですぐに参拝できない方もいらっしゃるかもしれませんが、だからこそ「一生に一度」と憧れたお伊勢参りが実現した際の喜びは、計り知れないものとなるでしょう。

総括:伊勢神宮のお守りは一生持てるか

最後に、この記事でお伝えした大切な要点をまとめます。

伊勢神宮での参拝があなたにとって心安らかなものとなりますように♪