「神棚 お供えしない」と検索してたどり着いた方の多くは、「お供えをしないことで失礼になっていないか」「このままで大丈夫なのか」と不安を感じているのではないでしょうか。忙しい毎日のなかで、つい神棚をほったらかしにしてしまったり、水だけしか供えていなかったりすることもあるかもしれません。

この記事では、神棚にお札をお祀りしているものの、お供えをしない状態が続いた場合に考えられるリスクや、最低限守りたいマナー、神棚のタブーとなる行為について詳しく解説します。

また、「神棚はお札だけでもいいの?」「神棚の前で寝るのはどうなのか」といったよくある疑問にも丁寧に触れ、実際に避けるべき配置や、お供えしてはいけないもの、魚の向きまでわかりやすくご紹介します。

さらに、リビングに神棚を置くのはだめなのか、神棚の前でしてはいけないことには何があるのかといったポイントも押さえています。これから神棚を整え直したい方、基本を確認したい方にも役立つ内容となっています。

神棚にお供えしないとどうなる?

神棚をほったらかしにするリスク

神棚を長期間放置することは、神様への敬意を欠く行為とされています。特に、掃除をせずにホコリがたまったままにしたり、お参りをしない状態が続いたりすると、神棚の意味そのものが形骸化してしまいます。

日々の生活に追われていると、神棚の存在がつい後回しになりがちです。しかし、神棚は「感謝の場」であり、日常の中で神様に思いを寄せる象徴的な存在です。これを忘れて放置してしまうと、信仰心や家族のつながりまでも希薄になってしまう恐れがあります。

例えば、お供え物を腐らせたままにしたり、榊が枯れてもそのままにしている状態では、神様に対して大変失礼です。また風水の観点でも、清浄であるべき神棚を汚れたままにしておくと、家庭の運気を下げる原因になるとも言われています。

このように、神棚をほったらかしにすることは、目に見えない部分でも様々な悪影響を及ぼしかねません。手間に感じる場合でも、最低限の掃除とお参りだけは心がけておきたいところです。

お札をお供えしないのは失礼?

お札を神棚にお祀りしているにもかかわらず、まったくお供えをしないのは失礼にあたるとされています。神棚は、神様をお迎えし日々の感謝を伝える神聖な場所です。

お供えには、神様への敬意と感謝を表す意味があります。したがって、お札だけを置いて何もお供えをしない状態が続くと、「神様を迎えているのに何もしていない」という状態になり、気持ちのこもらない祀り方になってしまうのです。

例えば、お米・水・塩といった基本のお供えは、神様への“食事”のようなものと考えられています。これを一切しないというのは、来客に何も出さずに帰ってもらうようなものです。

ただし、住宅事情などで十分なお供えが難しい場合には、最低限「水だけ」でも気持ちを込めて供えることが大切です。毎日は難しいとしても、月に1日と15日など節目のタイミングで行うことで、敬意を伝えることができます。

神棚のタブーとなる行為は?

神棚には、やってはいけないとされるタブーがいくつかあります。これらは神様への無礼にあたる行為であり、信仰の意義を損なうことにもなりかねません。

まず避けたいのは、神棚を不潔な状態にしておくことです。ホコリや汚れがたまったままでは神様が安らげる空間とは言えません。加えて、神棚の上を人が通るような場所に設置するのも避けるべきです。

これは神様を“踏みつける”形になるため、敬意を欠いた行為とされています。

また、仏壇と神棚を向かい合わせに置くこともタブーとされます。どちらかに背を向ける形になり、神仏の両方に対して不敬となる可能性があるからです。

さらに、神棚に足を向けて寝る、神棚の前で宝くじや財布など願掛け目的のものを置くことも、本来の目的とは異なる使い方であるため避けたほうがよいでしょう。

神棚は、願い事をするためではなく、感謝の気持ちを伝える場所です。こうしたタブーを避け、正しい心構えで接することが、神様との良好な関係を築く第一歩となります。

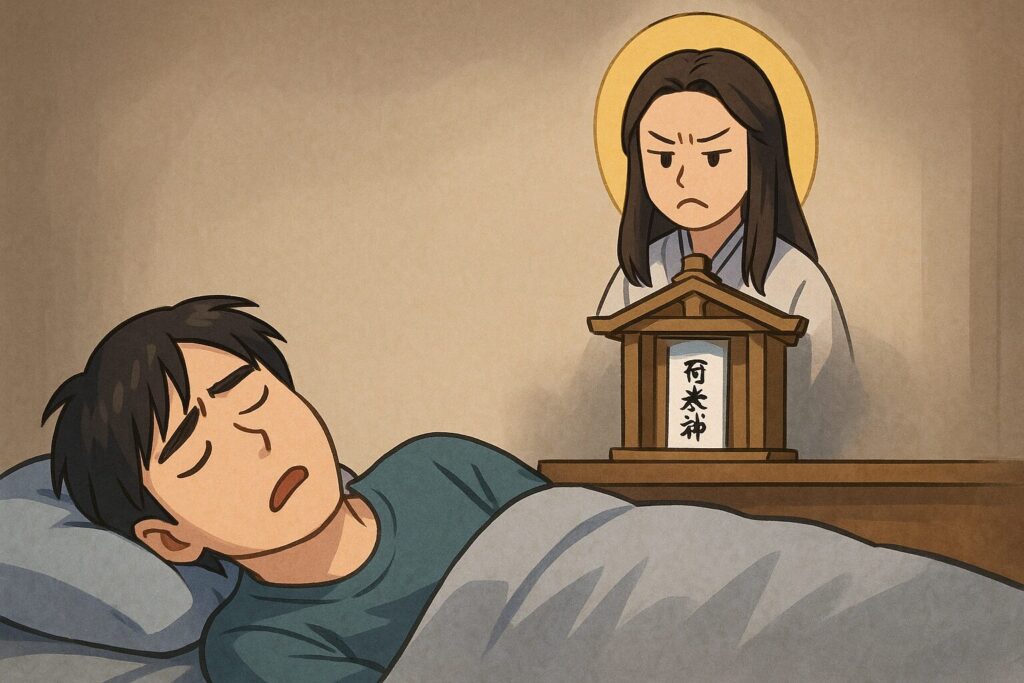

神棚の前で寝る?してはいけないこと

神棚の前で寝ること自体が絶対に禁止されているわけではありませんが、避けたほうが良いとされています。特に、寝るときに足を神棚の方向へ向けてしまうのは、神様に対して大変失礼な行為とされるため注意が必要です。

そもそも神棚は、神様をお祀りする神聖な空間です。神棚の正面に足を向けることは、神様に背を向けるのと同じ意味合いを持つと考えられており、敬意を欠く行為とされています。これは仏壇と同様、心を込めて祀る対象には礼儀を持って接するという日本古来の価値観にも通じるものです。

たとえば、神棚とベッドが同じ部屋にある場合には、できるだけ神棚と平行に寝るようにするか、頭を神棚側に向ける配置にすると良いでしょう。

また、神棚を見下ろす位置にベッドを置くのも控えたいところです。どうしてもスペースの都合で避けられない場合には、寝る向きを調整するだけでも印象は大きく変わります。

このように、神棚の前で寝る場合には、少しの工夫と配慮が大切です。神様に失礼のないように、配置や姿勢に注意しましょう。

お供えしてはいけないもの

神棚には、日々の感謝を表すためにお供え物をすることが大切ですが、すべてのものを供えてよいわけではありません。中には、神様にふさわしくないとされるものもあります。

特に避けるべきなのが、牛や豚など「四つ足の動物の肉」です。これは神道における「不殺生(ふせっしょう)」の教えに基づいたもので、命を奪った食べ物を神様に供えるのは不適切とされてきました。

魚や鶏肉については明確な禁忌ではありませんが、基本的には植物性のものを中心に供えるのが望ましいとされています。

また、宝くじや預金通帳など「願いを叶えてもらうための物」を神棚に置くのも避けましょう。神棚はお願いをする場所ではなく、感謝を伝える場所であるという認識が大切です。願掛けをメインにすると、神棚本来の役割から逸脱してしまいます。

そのほか、匂いが強い食品やアルコール以外の飲み物なども控えめに。お供え物はできる限り清浄なものを選び、毎日または毎月1日・15日などの節目に新しいものと交換する習慣をつけると、より丁寧な祀り方となります。

神棚にお供えしない時の正しい対処法

神棚はお札だけでもいいの?

スペースや住宅の事情により、神棚をしっかり設置できないという方も少なくありません。そのような場合でも、お札だけを祀ることは可能です。大切なのは、形式よりも神様への感謝の心を忘れないことです。

お札だけを祀る際には、清潔で見上げる位置にある場所を選びましょう。例えば、タンスや棚の上、本棚の上段などにお札立てを設置し、そこに丁寧にお札を置くだけでも十分な祀り方になります。最近では、省スペースで設置できるモダン神棚や壁掛け式の札立ても多く販売されています。

ただし、お札だけを祀る場合でも、できれば水や米などの基本的なお供えを添えるのが理想です。難しい場合は、水だけでも用意することで、神様に気持ちを伝えることができます。

形式にとらわれ過ぎず、無理のない範囲で日常的に神様に手を合わせることが、最も大切な姿勢と言えるでしょう。神棚を設けることができなくても、心を込めた祀り方をすれば、十分に敬意を表すことができます。

水だけでも大丈夫?

神棚へのお供えは「米・塩・水・酒・榊」が基本ですが、毎日これらすべてを用意するのは難しいと感じる方もいるかもしれません。そんな場合は、水だけでもお供えすることで神様への感謝の気持ちを伝えることができます。

水は命の源とされ、清らかさの象徴でもあります。そのため、時間が取れない日や準備が難しい状況でも、毎朝きれいな水を器に注ぎ、神棚に手を合わせるだけでも立派な祀り方になります。

例えば、忙しい朝で他のお供え物が用意できないときは、前日のうちに器を洗っておき、朝は水だけを入れてお供えするという方法もあります。それだけでも、神様を大切に思っているという気持ちは伝わります。

ただし、水が汚れていたり、数日放置されたままだと逆に不敬になります。こまめに取り換えることが大切です。無理のない範囲で継続し、心を込めることが何よりも大切です。

リビングはだめ?神棚の設置場所とは

神棚を設置する場所として「リビングはだめなのでは?」と疑問に思う方がいますが、実際にはリビングは理想的な場所のひとつです。大切なのは「清潔で明るく、家族が集まりやすい場所であること」です。

一方で、リビング内でも避けたほうがよい位置もあります。たとえば、人が頻繁に出入りするドアの真上や、目線よりも低い位置に設置するのは適していません。また、神棚の上を人が歩くような配置や、仏壇と向かい合う場所も避けるのが無難です。

例えば、リビングの高い位置に棚を設置し、目線より上になるように神棚を置くことで、見た目も整い、敬意も表せます。棚が難しい場合は、壁に「雲」や「天」と書いた紙を貼って、神様に敬意を示す方法もあります。

つまり、リビングであっても、条件を整えれば問題なく神棚を祀ることができます。大切なのは「どう設置するか」という点です。

神棚のお供えの配置と魚の向き

神棚へのお供えは、ただ並べればよいというものではなく、配置にも意味があります。お供えは神様への“お食事”と考えられているため、心を込めて丁寧に整えることが大切です。

基本の並べ方は、神棚に向かって中央に「米」、その左に「水」、右に「塩」を置きます。酒はさらに両端に置く場合もあります。また、榊立ては左右に1対で置き、神棚を彩る重要な役割を果たします。

特別な日に魚をお供えすることもありますが、このとき注意すべき点があります。魚の頭は神棚の正面(神様の方向)に向けて置くのが作法です。これは神様への敬意を表す意味が込められており、逆向きにすると無礼にあたると考えられています。

お供えの品や配置は、神棚の大きさや器の数にもよって調整が必要です。コンパクトな神棚では省略しても問題ありませんが、気持ちはしっかり込めて供えるようにしましょう。

配置図についてはこちらを参考にしてみてください。

神棚の掃除とお参りの基本

神棚は神様をお迎えする大切な場所ですので、常に清潔に保つことが求められます。掃除を怠ると、神様に対して失礼となるばかりか、運気を損なう要因にもなると考えられています。

掃除の基本は、毎月1日と15日のタイミングにあわせて行うのが一般的です。この日はお供えを取り換える家庭も多いため、同時に神棚や神具のほこりを取り除くと効率的です。

掃除をする際は、まず手と口を清めたうえで、「二礼二拍手一礼」で神様にご挨拶をします。神棚を床に直接置かず、白い布などの上に移してから作業を始めましょう。水拭きはカビや変形の原因になることがあるため、基本的には乾いた布で優しく拭きます。

お参りは、毎日できれば理想的ですが、難しい場合は朝に一回だけでも構いません。姿勢を正して神棚の前に立ち、「二礼二拍手一礼」で感謝の気持ちを伝えることが大切です。

こうして神棚を丁寧に扱うことで、自然と日常の心も整い、家庭の中にも穏やかな空気が流れるようになります。