「御神体を見てはいけない」と検索したあなたは、神社の神秘的な空間や、そこに祀られる御神体について疑問を抱いているのではないでしょうか。神社の御神体とは、神様の力が宿る依り代とされる特別な存在です。しかし、なぜ御神体を見てはいけないのか、その理由には日本古来の信仰と深い精神文化が関係しています。

この記事では、御神体の意味はもちろん、神様を見てはいけない理由や神様の姿を見てしまったかもしれない時の考え方、鏡が多いのはなぜなのか、山が御神体の神社もある背景など、見えないものに対する敬意と信仰について詳しく解説していきます。

また、御神体の写真を撮ることの是非や、そもそも神様は本当にいるのかといった素朴な疑問にも触れながら、信仰との向き合い方を紹介します。

さらに、有名神社の御神体一覧も交えて、日本全国でどのように御神体が祀られているのかを知ることで、より深い理解を得られるはずです。神社参拝のマナーや信仰の背景を学びながら、御神体と適切な距離を保つ大切さを一緒に考えてみましょう。

御神体を見てはいけない理由を紹介

神社の御神体とはどんな存在か

神社の御神体とは、神様の力や存在が宿るとされる特別な対象物を指します。これは、神社において最も神聖な場所であり、信仰の中心ともいえる存在です。

古来より日本では、神様は目に見えない霊的な存在とされており、直接姿を表すことはありません。そのため、神様が人々とつながるための依り代(よりしろ)として、特定の物に神の力を宿すという考え方が広まってきました。この依り代こそが「御神体」です。

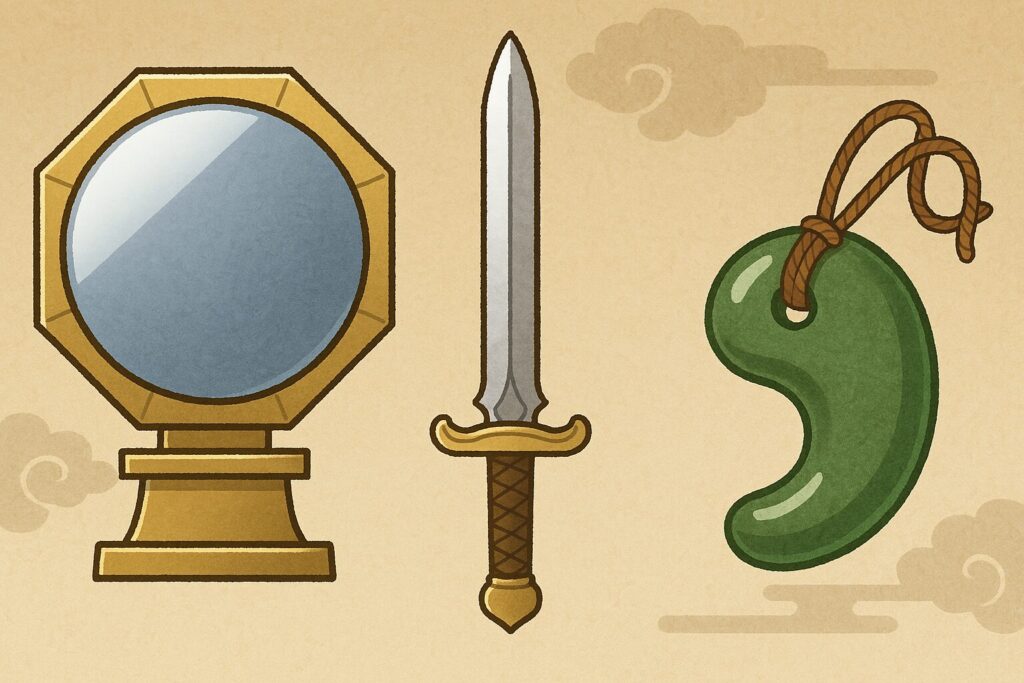

御神体として祀られているものは、鏡・剣・玉などの道具であることもあれば、山や巨木、岩など自然物の場合もあります。特に鏡は多くの神社で御神体として使われており、これは自分の姿を映すことで内面を見つめる象徴ともされます。

一般の参拝者が本殿の奥にある御神体を見ることはできません。それは、御神体が単なる物ではなく、神聖な存在として扱われているためです。このように御神体は、神様そのものではないものの、神様の力が宿る特別な存在として崇敬されています。

一方で、御神体は神社ごとに異なり、その種類や意味合いも様々です。こうした違いに目を向けてみることで、それぞれの神社が持つ独自の信仰や歴史を知るきっかけにもなります。

なぜ御神体を見てはいけないのか

御神体を見てはいけないとされるのは、神様の神秘性と神聖さを守るためです。むやみに目にすることで、その存在が人間の領域に引き下ろされてしまい、神様への畏敬の念が失われる可能性があるからです。

御神体は神様の依り代であり、神の力が宿る神聖な対象とされています。つまり、ただの物ではなく、霊的な意味合いを持っているため、見ること自体が「神聖な領域への侵入」と捉えられるのです。

例えば、伊勢神宮の御神体である八咫鏡(やたのかがみ)は、天皇であっても直接見ることができないとされています。これは神道において、御神体を見ることが神様への無礼にあたると考えられているからです。

また、御神体を見たことで災厄や不幸に見舞われたという言い伝えも数多く残されています。こうした話は信仰を守るための教えであり、神様との適切な距離を保つための知恵でもあります。

このように、御神体を「見ない」ことには、神様を尊重し、神聖な空間を守るという意味が込められています。私たちが神社で静かに手を合わせる行為も、目に見えない神の力を信じるからこそ成り立っているのです。

神様を見てはいけない理由について

神様を見てはいけないとされているのは、神様が本来「目に見えない存在」として信じられているからです。人間の目でその姿を確認しようとすることは、神様の神秘性を壊し、尊厳を傷つける行為とみなされます。

神道では、神様は人知を超えた存在とされ、その力や姿を直接見ることはできないと考えられています。これは、神様を人間の理屈で理解しようとすること自体が不遜であり、信仰の本質から外れるという教えでもあります。

また、神様の姿を見ようとする行為は「神の領域に踏み込む行為」と見なされることがあります。このような考えは、神様と人間の間にある「適切な距離感」を保つために大切なものです。

仮に神様の姿を見てしまったとすれば、その後に不運が続いたり、体調を崩すといった言い伝えも各地に残されています。これも、神様の神聖さを軽んじることへの警告として語り継がれてきたと考えられます。

神様は心で感じるものであり、視覚で確かめるものではありません。このように、神様を「見ない」ことは敬意の表れであり、信仰を持ち続けるための大切な姿勢なのです。

鏡が御神体の場合が多いのはなぜ?

鏡が御神体として扱われるのは、神道において「鏡」が特別な意味を持つ神聖な道具だからです。鏡は、神様の姿を映すものとして、また人の心を映し出すものとして古くから大切にされてきました。

日本神話においても、天照大神(あまてらすおおみかみ)が岩戸に隠れた際、神々が鏡を使ってそのお姿を映し出したとされます。この出来事が、鏡を神の依り代として崇める由来のひとつとなっています。

また、鏡には「ありのままを映す」という性質があるため、神社では信仰者が自分自身の心と向き合うための象徴ともされています。つまり、鏡の前に立つことで、自分の心の在り方を見つめ直し、清める機会を得るのです。

現在でも多くの神社では、本殿の奥に鏡を御神体として祀っており、日常生活で目にする鏡とはまったく異なる意味合いを持っています。見える姿以上の、精神的なつながりや内省の場として機能しているのが、神社の鏡なのです。

このように鏡は、単なる道具ではなく、神様との心の対話を促す大切な媒体として位置づけられています。

あわせて読みたい

山が御神体の神社もある理由

神社の中には、建物や道具ではなく「山」そのものを御神体として祀っている場所があります。これは、古代日本において自然そのものが神の宿る場所とされていた信仰に基づくものです。

山は、天と地を結ぶ存在であり、天に近い高所として神が降り立つ場所と考えられてきました。そのため、山を神様そのものとして信仰の対象にしている神社が各地に存在しています。

代表的な例として、奈良県の三輪山を御神体とする大神神社(おおみわじんじゃ)があります。この神社には本殿がなく、拝殿の奥から三輪山を遥拝する形式がとられています。つまり、山そのものが神の姿であるという考え方が今も残されているのです。

このような信仰は、「山は神が宿る神域である」という感覚を育み、自然への畏敬の念を大切にしてきた日本人の精神文化と深く関わっています。現代においても、登山や自然体験を通じて心が洗われるような感覚があるのは、こうした古くからの自然信仰に根ざした感性の名残とも言えるでしょう。

自然と共にあるという信仰の形が、山を御神体とする神社には今なお息づいています。

御神体を見てはいけない神社の例

御神体の写真を撮るのはNG?

御神体の写真を撮ることは、ほとんどの神社で禁じられています。

写真を撮るという行為は、対象を記録することにとどまらず、その場の「空気感」や「気配」まで切り取ってしまうとも言われます。神社では御神体が神様の依り代とされているため、その神聖な存在をカメラで捕らえることが、神様への不敬にあたると考えられているのです。

さらに、撮影された写真が無関係な場所で公開されたり、軽々しく扱われたりすることで、神様の尊厳が損なわれる恐れもあります。この点からも、御神体の撮影は非常に慎重に扱われています。

たとえ御神体が見えなくても、本殿を正面から撮影する場合は、撮影場所や角度にも配慮が必要です。参拝者が撮影よりも祈りに集中できるよう、静かな空間を守るための配慮でもあります。

このように、写真を撮るという日常的な行為も、神社という非日常の神聖な場においては、細心の注意を払うべきことだと理解しておくことが大切です。

神様の姿を見てしまったかもしれない時

もし「神様の姿を見てしまったかもしれない」と感じたとき、大切なのは慌てず冷静に受け止めることです。そのような体験は、誰にでも簡単に起こることではなく、心の状態や環境に深く関わっています。

神道において、神様は本来「目に見えない存在」とされています。ですので、はっきりとした姿を見たというよりは、何かの気配や光、夢や直感の中で感じ取ることが多いとされています。見えたと感じる背景には、強い信仰心や精神的な集中が影響している場合もあります。

このような場合、まずはその出来事が自分にとってどのような意味を持つのかを静かに考えてみましょう。神社にお参りして報告したり、心を整える時間を持つのも良い方法です。無理に解釈を加えたり、他人に誇示するのではなく、自身の内面と向き合うことが大切です。

ただし、気になりすぎて日常生活に支障が出るようなときは、誰か信頼できる人や、精神的なサポートができる専門家に話すことも検討してみましょう。神聖な体験とどう向き合うかは人それぞれですが、慎みと感謝の気持ちを持つことで、より良い心のあり方へと導かれるはずです。

そもそも神様は本当にいるのか?

「神様は本当にいるのか?」という疑問は、誰もが一度は抱くものです。目に見えず、声も聞こえない存在を信じることは、現代においてとても難しく感じられるかもしれません。

神道では、神様は自然や日常の中に宿っているとされています。山、川、木々、太陽、風──これらすべてが神の働きの表れであるという考え方が基本です。そのため、神様の存在は目に見える形ではなく、「感じるもの」としてとらえられています。

たとえば、神社に足を運んだときの空気の清らかさや、手を合わせると自然と心が落ち着く感覚など、言葉では説明しづらい「気配」や「安心感」に、神の存在を感じる人も少なくありません。

もちろん、神様の存在を疑うこと自体が悪いわけではありません。むしろ、自分の心の中で「神様とは何か」と問い続けることが、信仰の本質に近づく第一歩になります。このように、信じるかどうかは個人の自由ですが、信じることで心の支えとなるのが神様という存在なのです。

有名神社の御神体一覧を紹介

ここでは、特に有名な神社と、そこで祀られている御神体をいくつか紹介します。これを知ることで、日本の信仰文化がどれだけ深く、神聖なものを大切にしてきたかがよくわかります。

伊勢神宮(三重県)

日本の神社の最高位とされる伊勢神宮では、「八咫鏡(やたのかがみ)」が御神体とされています。天照大神の御霊が宿るとされるこの鏡は、三種の神器の一つでもあります。

熱田神宮(愛知県)

ここには「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」が納められています。日本神話に登場するスサノオノミコトがヤマタノオロチを退治した際に得たとされる剣で、これも三種の神器の一つです。

皇居(東京都)

天皇の住まう皇居内には、「八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)」が安置されています。こちらも三種の神器のひとつで、玉の形をした霊的な宝物です。

大神神社(奈良県)

この神社には本殿がなく、三輪山そのものが御神体とされています。山全体が神の宿る場所とされる珍しい形式です。

出雲大社(島根県)

大国主命(おおくにぬしのみこと)を祀るこの神社では、神像などが御神体として扱われているとされますが、詳細は一般には公表されていません。

これらの御神体は、見ることが厳しく制限されており、多くは神職ですら見ることができません。こうした神聖な扱いが、信仰の奥深さと神秘性を保っているのです。