神社の年中行事に参加したとき、現代の私たちの季節感と、お祭りの本来の時期に、ふと「ずれ」を感じたことはありませんか。

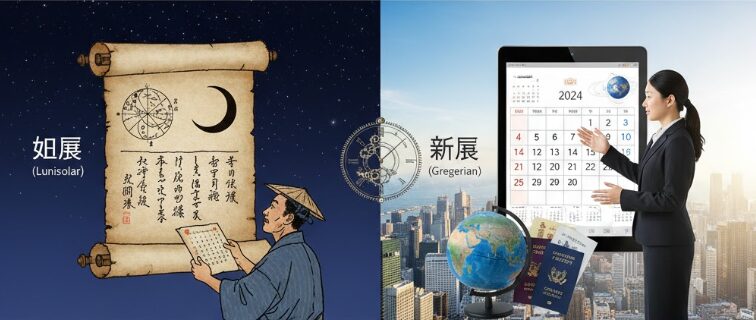

その違和感の正体こそが、「新暦(太陽暦)」と「旧暦(太陰太陽暦)」のずれです。

かつて日本の神社の祭事は、月の満ち欠けと稲作のサイクルに基づいた旧暦に沿って行われていました。

旧暦とは簡単に言うと昔のカレンダーのことですが、なぜ今も旧暦カレンダーが使われるのでしょうか。

旧暦と新暦をわかりやすく比べると、根本的な計算方法が異なります。この違いが旧暦と新暦の差を生み、伝統行事が約1ヶ月遅れで行われる理由となっています。

「結局、旧暦と新暦はどちらが早いのか」「旧暦の正月はなぜ2月頃になるのか」「そもそも新暦はいつから使われているのか」。

この記事では、こうした旧暦と新暦のずれに関するあらゆる疑問を、専門的な視点から一つひとつ丁寧に解説していきます。

なぜ起きる?旧暦と新暦のずれ

旧暦とはなに?簡単に解説

「旧暦」とは、現在私たちが公式に使用している暦(新暦)が導入される以前に、日本で使われていた暦を指します。

一般的には、明治5年(1872年)まで使用されていた「太陰太陽暦(たいいんたいようれき)」のことを言います。特に、改暦直前に使われていた「天保暦(てんぽうれき)」が有名です。

この太陰太陽暦の最大の特徴は、生活に身近な「月の満ち欠け」を基準にしながら、農業などに不可欠な「太陽の動き(=季節)」とも大きなずれが出ないよう調整された、ハイブリッドな暦である点です。

太陰暦と太陽暦の違い

太陰暦 (Lunar Calendar)

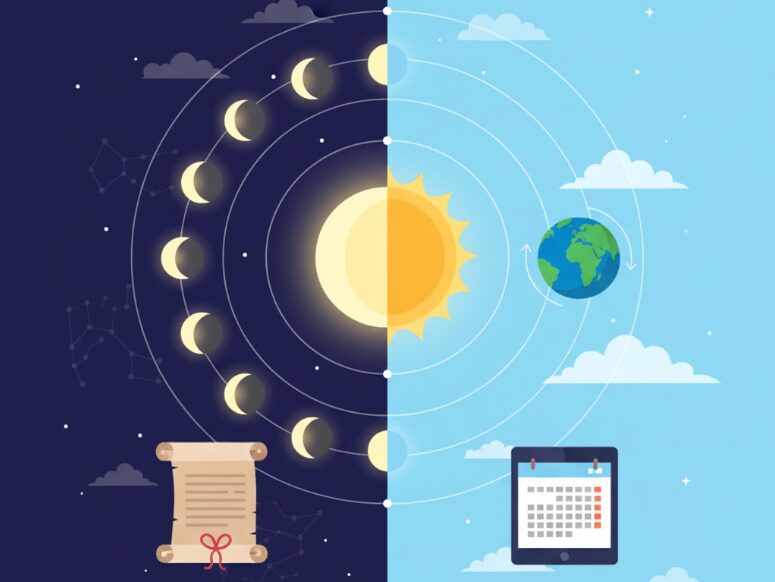

月の満ち欠けの周期(新月から次の新月まで)を1ヶ月(約29.53日)と定めます。1年を12ヶ月とすると約354日となり、太陽の動き(季節)とは毎年約11日ずつずれていってしまいます。

太陽暦 (Solar Calendar)

地球が太陽の周りを一周する周期(約365.24日)を1年と定めます。私たちが感じる「春夏秋冬」の季節の変化とほぼ完全に一致します。現在使われているグレゴリオ暦は、この太陽暦の一種です。

旧暦(太陰太陽暦)は、「新月の日を毎月1日にする」という太陰暦のルールを採用し、月のリズム(大潮・小潮など)を分かりやすくしました。

その一方で、季節がずれて農業に支障が出ないよう、太陽暦の要素を取り入れて調整(後述する「閏月」)を行っていたのです。

太陰暦は月の周期で太陽暦は太陽の周期ってことよね?

簡単に言うとそうだね。ただ昔の日本で使っていた太陰太陽暦(旧暦)は月と太陽の両方にあわせた暦なんだ

旧暦と新暦をわかりやすく比較

旧暦(太陰太陽暦)と新暦(グレゴリオ暦)の最も大きな違いは、「何を第一の基準に据えているか」という点です。旧暦が「月」と「太陽」の両方を追いかけるのに対し、新暦は「太陽」の動き(季節)との一致を最優先しています。

それぞれの特徴を一覧表で比較すると、その違いが一目瞭然になります。

| 項目 | 旧暦(太陰太陽暦) | 新暦(グレゴリオ暦) |

|---|---|---|

| 基準 | 月の満ち欠け + 太陽の動き(季節) | 太陽の動き(季節) |

| 1ヶ月 | 新月から次の新月まで(約29.5日) →29日の月(小の月)と30日の月(大の月)がある | 太陽の動きを12等分(機械的) →30日、31日(2月は28日または29日) |

| 1年 | 通常は約354日(12ヶ月) | 約365日(平年) |

| 季節とのずれ | 何もしないと毎年約11日ずれる | ほぼ一致する(400年で3日の誤差) |

| ずれの調整 | 閏月(うるうづき)を挿入し、 1年を13ヶ月にする年を作る(約3年に1回) | 閏年(うるうどし)を挿入し、 4年に1度「2月29日」を設ける |

| 特徴 | 日付と月の形が連動する(例:15日は十五夜) | 日付と季節が連動する(例:4月は春) |

このように、旧暦は「15日だから満月だ」というように、月の形が非常に分かりやすいメリットがありました。これは海運や漁業にとって重要な指標でした。

一方で、新暦は「毎年4月上旬に桜が咲く」というように、日付と季節感が一致しやすいという、現代の社会生活において非常に大きなメリットを持っています。

どっちにもメリットとデメリットがあるのね

暦の計算方法の違いとは

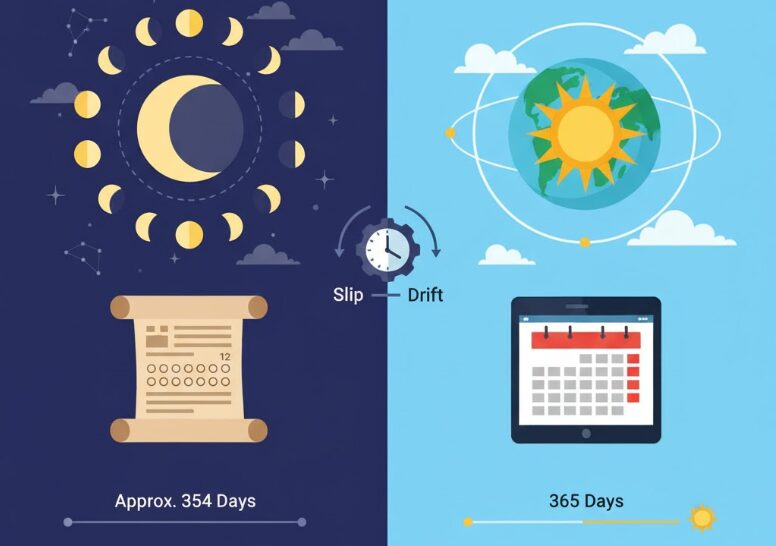

旧暦と新暦のずれが生じる根本的な原因は、「1年間の日数の違い」にあります。

新暦(太陽暦)は、地球が太陽の周りを回る周期、すなわち季節が一巡する時間である約365.2422日を1年としています。この「0.2422日」の端数を調整するのが、4年に1度の「閏年(2月29日)」です。

一方、旧暦(太陰太陽暦)は、月の満ち欠けの周期(約29.53日)を基準に1ヶ月を決めます。これを12ヶ月分合計すると、「約29.53日 × 12ヶ月 = 約354.36日」となります。

つまり、新暦(約365日)と旧暦(約354日)の間には、毎年約11日もの差が自動的に発生してしまうのです。

旧暦の調整方法「閏月(うるうづき)」

毎年11日ずつ季節と暦がずれていくと、3年も経てば約33日(およそ1ヶ月)も暦が季節より先走ってしまいます。これでは「暦の上では春なのに、外はまだ真冬」という事態が起こり、農作業の目安として機能しません。

そこで旧暦では、このずれが1ヶ月分ほど溜まったタイミングで、「閏月(うるうづき)」という特別な1ヶ月を挿入しました。例えば「閏(うるう)5月」がある年は、5月の次にもう一度5月が来るイメージです。

これにより、その年は1年が13ヶ月(約384日)となり、ずれを一気に解消して暦を季節に追いつかせていたのです。

この調整は「19年に7回」の割合で行われるのが基本でした(メトン周期)。

この「閏月」というダイナミックかつ不定期な調整こそが、旧暦と新暦の日付の関係を複雑にし、「ずれ」が毎年変動する最大の要因となっているのです。

確かにダイナミック!今の生活ではちょっと考えられないわね

旧暦と新暦の差はどのくらい?

前述の通り、旧暦は「閏月」によってずれを調整するため、新暦との日付の差は毎年一定ではありません。

しかし、平均すると、旧暦の日付は、新暦の同じ日付よりも約20日~50日ほど遅れてやってきます。このため、一般的に「旧暦は約1ヶ月遅れ」とイメージされることが多いのです。

最も分かりやすい例が「正月」です。

- 新暦の正月:1月1日

- 旧暦の正月(旧正月):新暦の1月下旬から2月中旬頃にやってきます。

中国や台湾などで盛大に祝われる「春節(しゅんせつ)」は、この旧暦の正月のことです。毎年日付が変わるのは、このためです。

現在でも旧正月を祝う国は中国、台湾、韓国、ベトナム、シンガポール、マレーシアなどアジアを中心に多くあります

「ずれ」は一定ではなく「約1ヶ月遅れ」というのは、あくまで年間の平均的な目安です。実際のずれ幅は、閏月の挿入タイミングによって大きく変動します。

例えば、閏月が挿入された直後(例:閏3月の直後の4月)は、新暦と旧暦のずれは小さくなります(20日程度)。

しかし、次の閏月が挿入される直前になると、ずれは蓄積されて最大(50日近く、約2ヶ月弱)になることもあります。

この複雑な変動が、旧暦と新暦のずれを単純に「何日違い」と言えなくしている理由です。

新暦はいつから導入された?

日本で現在使われている新暦(グレゴリオ暦)が導入されたのは、明治時代のことです。

明治政府は、欧米諸国とのスタンダードを合わせる(西洋化)ため、それまで長年使ってきた旧暦(天保暦)を廃止し、国際標準であった太陽暦(グレゴリオ暦)への切り替えを決定しました。

この改暦は、国民への周知期間がほとんどないまま、非常に急に行われました。明治5年太政官布告第337号により、「今般太陽暦御頒行相成候ニ付(中略)来る十二月三日ヲ以テ明治六年一月一日ト被定候事」と布告されました。(参照:国立天文台「暦Wiki > 明治維新と太陽暦」)

つまり、明治5年12月2日の翌日が、突然「明治6年1月1日」とされたのです。これにより、旧暦の明治5年は12月3日から30日までの日が無くなり、わずか2日で12月が終わるという事態になりました。

急に暦が変わったから、当時の人たちは大変だったでしょうね

この急すぎる改暦の裏には、当時財政難だった明治政府の事情があった、という説が有力です。当時は役人への給与は月給制でした。もし旧暦のまま翌年を迎えると、明治6年は閏月があり「1年が13ヶ月」になる年だったのです。

そこで、新暦を導入して1年を12ヶ月にしてしまえば、役人への給与を1ヶ月分削減できる…。これが改暦を急いだ理由の一つではないかと言われています。

約1400年も続いた暦をお金の問題で変えてしまうとは・・・

この突然の変更により、それまで月の満ち欠けと共に生きてきた当時の人々は、大変な混乱を来したと言われています。生活のリズムそのものであった暦が、一夜にして変わってしまったのですから、無理もありません。

旧暦と新暦のずれが与える影響

旧暦はどちらが早いのか

「旧暦と新暦はどちらが早いか」という疑問は、基準をどこに置くかで答えが変わるため、非常に混乱しやすいポイントです。

答えを明確にすると、「同じ日付で比べた場合、新暦のほうが季節の到来が約1ヶ月早い」となります。

「1月1日」という同じ日付で比べてみましょう。

- 新暦の1月1日:真冬です。一年で最も寒い時期(寒中)にあたります。

- 旧暦の1月1日:新暦の1月下旬~2月中旬頃にあたり、暦の上では冬が終わり春が始まる「立春(りっしゅん)」に最も近い時期です。

私たちが「新年おめでとうございます」と共に「新春(しんしゅん)」や「初春(はつはる)」という言葉を使うことに、少し違和感を覚えないでしょうか。

これは、1月が「春の始まり」だった旧暦の感覚に基づいた言葉を、そのまま新暦の1月1日に当てはめて使っているからです。

同様に、1月7日の「春の七草」も、旧暦であれば新暦の2月頃となり、ようやく草が芽吹き始める時期と一致しますが、新暦の1月7日ではまだ真冬です。

「早い・遅い」の整理

日付の巡り(カレンダー):

旧暦の「1月1日」は、新暦の「1月1日」よりも遅く(約1ヶ月後に)やってきます。

季節感(体感):

新暦の「1月1日」は、旧暦の「1月1日」が本来持っていた「春の始まり」という季節感よりも早く(真冬のうちに)やってきます。

結論として、現在の暦(新暦)のほうが、旧暦の感覚よりも約1ヶ月、季節を先取り(前倒し)していると考えると、行事のずれが理解しやすくなります。

旧暦の正月はなぜ2月頃?

旧暦の正月(旧暦1月1日)が、現在の暦(新暦)で毎年1月下旬から2月中旬頃に変動するのは、旧暦の「1月」の決め方に非常に重要なルールがあったためです。

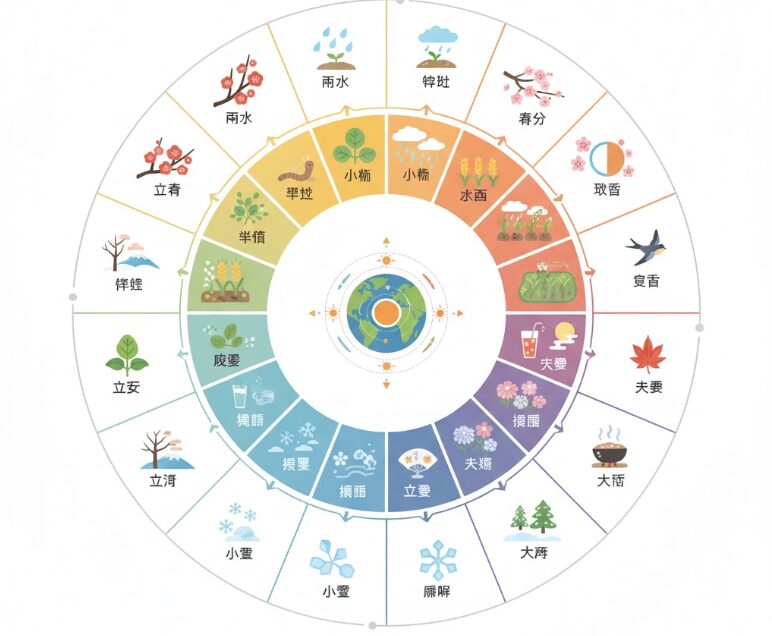

旧暦(天保暦)は、単に月の満ち欠け(新月を1日とする)だけで日付を決めていたわけではなく、「二十四節気(にじゅうしせっき)」という太陽の動きに基づいた季節の区分を組み合わせていました。

二十四節季ってなに?

太陽の天球上の通り道(黄道)を基準に、1年(太陽の動き)を24等分し、それぞれに「立春」「啓蟄」「夏至」「秋分」「大寒」「冬至」などの名前を付けたものです。季節の精密な目安として非常に重要視されていました。(参照:国立天文台「暦Wiki > 二十四節気」)

旧暦では、この二十四節気を使って各月を定義していました。特に「1月」の決め方は重要で、「立春(りっしゅん)」(新暦の2月4日頃)に最も近い新月の日を「1月1日」とするように調整されていました。

(厳密には、二十四節気の「雨水(うすい)」(新暦の2月19日頃)を含む月を「1月」と定めるルールがありました。)

このルールにより、旧暦の1月1日は、必ず新暦の1月21日頃から2月19日頃までの間に収まることになります。だからこそ、旧正月(春節)は毎年日付が変動するものの、おおむね「2月頃」の「春の始まり」の時期にやってくるのです。

行事が1ヶ月遅れになる理由

お盆や七夕などの多くの伝統行事が、現在「新暦の7月7日(七夕)」と「新暦の8月7日(月遅れ七夕)」のように、地域によって二つの時期に分かれているのは、旧暦と新暦の「季節感のずれ」を補正するための人々の知恵の結果です。

最も分かりやすいのが「七夕」です。

七夕は本来、旧暦の7月7日の行事でした。旧暦7月7日は、新暦では8月上旬から中旬頃にあたります。

この時期は多くの地域で梅雨が明けており、夜空も安定して晴れることが多く、天の川が美しく見える「秋の夜空」の行事だったのです。(旧暦では7・8・9月が秋でした)

しかし、新暦が導入され、日付だけをそのままスライドさせて「新暦の7月7日」に七夕を行うと、日本ではまだ梅雨の真っ最中であることが多く、星空どころではない…という事態になってしまいました。

これでは行事の風情がありません。そこで、本来の季節感に近づけるため、「新暦の8月7日」に七夕を行う地域(仙台七夕まつりなどが有名)が多くなりました。これが「月遅れ」と呼ばれるものです。

「お盆」も同様です。旧暦7月15日のお盆は、新暦では8月中旬から9月上旬頃でした。新暦7月15日(新盆)では、農家にとっては最も忙しい農繁期と重なってしまいます。

そこで、農作業が一段落し、旧暦の時期にも近い「新暦の8月15日」(月遅れ盆)にお盆を行う地域が全国的に主流となったのです。

この「月遅れ」は、旧暦と新暦のずれが平均して「約1ヶ月」であることから生まれた、実生活の季節感に合わせた簡易的な調整方法と言えます。

無理やり新暦に合わせたことによりデメリットもあって、新暦の七夕は梅雨の真っ最中になってしまい、彦星と織姫が出会えなくなったり、旧暦のお盆は必ず満月だったけど、新暦のお盆は月の形はバラバラになってしまったんだ

旧暦ってなんか風情があるわよね。旧暦で生活するのもよさそうだけど難しいかな

現代の旧暦カレンダーの役割

現在、日本の公式な暦は新暦ですが、カレンダーや手帳には今も「旧暦○月○日」や「大安」といった旧暦由来の情報が併記されていることが多いです。

これは、旧暦カレンダーが、新暦だけでは分かりにくい「月のリズム」や「伝統的な季節感」を補う重要な役割を担っているためです。

1. 伝統行事の把握

「中秋の名月(十五夜)」は、"旧暦8月15日の夜の月"を指します。

新暦のカレンダーだけを見ていては、今年の十五夜が新暦の何月何日になるのか全く分かりません。

同様に「桃の節句(旧暦3月3日)」も、新暦の3月3日ではまだ寒いですが、旧暦で祝えば新暦の4月頃となり、桃の花が咲く時期と一致します。こうした伝統行事の日を知るために旧暦は不可欠です。

2. 農業や漁業への活用

月の満ち欠けは、潮の満ち引き(潮汐)に直結します。新月と満月の頃は「大潮」、半月の頃は「小潮」となります。

漁業関係者や釣り人にとって、この潮のリズムを知るために旧暦(月齢)は現在でも現役の重要な情報です。

また、一部の農業では、月のリズム(満月に種をまくなど)を作業の目安として活用することもあります。

3. 季節感や文化的風習

旧暦カレンダーには、前述の「二十四節気」や、それをさらに約5日おきに細分化した「七十二候(しちじゅうにこう)」が記載されていることが多いです。

「啓蟄(けいちつ):虫が土から這い出る頃」「魚上氷(うおこおりをいずる):凍った水面下で魚が動き出す頃」など、細やかな自然の変化を知らせる言葉は、私たちの季節感を豊かにしてくれます。

補足:六曜(ろくよう)について

カレンダーに必ず載っている「大安」「仏滅」「友引」などの六曜は、実は旧暦(太陰太陽暦)そのものとは別のルール(陰陽道など)で動いています。

しかし、その計算方法は「旧暦の月日」を基準にしていたため、旧暦とセットで扱われてきました。新暦導入後も、冠婚葬祭の日取りを決める目安として、生活習慣に深く根付いています。

旧暦と新暦のずれを総括

旧暦と新暦のずれについて理解することは、単なる暦の雑学に留まりません。それは、日本の伝統文化や季節感が、どのような自然観に基づいていたかを深く理解することにつながります。

なぜ「新春」と呼ぶのか、なぜ七夕が梅雨時になってしまったのか。こうした日常の素朴な疑問の背景には、必ず旧暦から新暦への移行という歴史的な出来事と、それに伴う「季節のずれ」が関係しています。

また、江戸時代以前の歴史的な出来事を考える際も、旧暦の知識は役立ちます。

例えば有名な「忠臣蔵の討ち入り」は旧暦の元禄15年12月14日でした。これを新暦に換算すると1703年1月30日頃となり、私たちが時代劇でイメージする「真冬の雪景色」という季節感と、日付がぴったり一致するのです。

この記事で解説した、旧暦と新暦のずれに関する要点を最後にまとめます。

神社では旧暦に関連した神事も多いので、旧暦を意識した参拝もいいかもしれませんね♪