「橿原神宮には神様がいない」という、インターネットや口コミで見られる噂を耳にして、参拝するべきか迷いや不安を感じていませんか。

この記事では、その漠然とした疑問に真正面からお答えします。

難しい漢字ですが橿原神宮(かしはらじんぐう)と読みます

橿原神宮が日本の歴史において「何がすごい」とされるのか、その本質的な理由を深掘りし、なんの神様が祀られ、私たちにどのようなご利益を授けてくださるのかを、神話や歴史的背景に基づいて詳しく解説します。

さらに、神社の格式を示す歴史的な格付け、近年大きな話題となった敬宮愛子さまの御参拝の意味についても触れていきます。

壮大な境内の見どころや、願いを込めて受けたい人気のお守り、最寄り駅からの最適なアクセス方法、実際に訪れた人々の参拝者の口コミ、そして一日を満喫するためのおすすめ観光モデルコースまで、あなたが知りたい情報を余すところなく網羅しました。

この記事を最後まで読めば、橿原神宮への誤解は解け、その偉大さと魅力への理解が深まり、心から安心して参拝できるでしょう。

橿原神宮に神様いないという噂の真相

なんの神様?初代天皇の絶大なご利益

まず結論から申し上げますと、橿原神宮に神様がいないという話は、全くの誤解であり、事実ではありません。

橿原神宮には、日本建国の父であり、日本の初代天皇とされる神日本磐余彦火火出見天皇(かむやまといわれひこほほでみのすめらみこと)、すなわち神武天皇(じんむてんのう)と、その皇后である媛蹈韛五十鈴媛皇后(ひめたたらいすずひめこうごう)の二柱が、御祭神として丁重にお祀りされています。

神武天皇は、皇室の御祖神であり太陽神ともされる天照大神(あまてらすおおみかみ)の直系の子孫です。

日本最古の正史『日本書紀』において、国を平定し、この橿原の地で初代天皇として即位されたと記される、まさに日本の礎を築いた偉大な御方です。

その生涯は、想像を絶する困難を乗り越えて大業を成し遂げられたことから、その御神徳は非常に力強く、多岐にわたります。

橿原神宮でいただける主なご利益

- 開運招福・厄除け:数々の国難や強敵との戦いに打ち勝ち、平和な国を拓いた神武天皇の強大な運気と武勇にあやかり、人生のあらゆる局面で道を切り拓き、福を招くご利益があるとされています。特に、起業、就職、結婚といった人生の大きな節目や、新たな挑戦を始める際に参拝すれば、力強い後押しをいただけることでしょう。

- 健康延寿:『日本書紀』によると、神武天皇は127歳(『古事記』では137歳)という驚異的な長寿を全うされたと伝えられています。このことから、古くから健康と長寿の象徴として深く信仰されており、病気平癒や無病息災を願う参拝者が後を絶ちません。

- 縁結び・家庭円満:日本の初代天皇とその皇后が仲睦まじく共に祀られていることから、男女の良縁を結ぶご利益はもちろんのこと、夫婦和合や家庭円満の御神徳もいただけるとされています。

神武天皇が127歳まで生きた?さすがにこれは盛ってるわよね?

そうでもなくて古代の日本では春と秋に1歳年を取るという数え方だったと言われているよ

ということは、神武天皇は現代の数え方では半分の63歳ということ?

そうなるね。古代の天皇(15代くらいまで)はみんな長寿だからびっくりするよね

なぜ「神様がいない」という誤解が生まれたのか定かではありませんが、一説には、御祭神が神話上の抽象的な神ではなく、実在の人物(初代天皇)であることから、そのような誤解につながった可能性が考えられます。

しかし、神道においては天皇もまた神の子孫であり、偉大な御功績を残された御方は神として祀られます。

このように、橿原神宮は日本の礎を築いた偉大な神様が鎮まる、非常に由緒正しい神社なのです。

日本のはじまりの地、何がすごい?

橿原神宮の「すごさ」とは、単に歴史が古い、社殿が大きいといったことではありません。それは、この地が神話と歴史が交差する「日本のはじまりの地」であるという、その一点に集約されます。

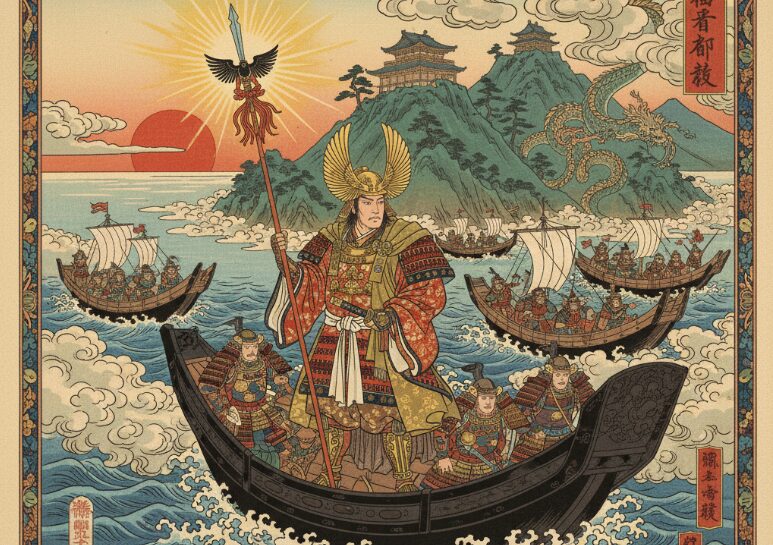

『日本書紀』や『古事記』によれば、天照大神の神勅(神のお告げ)を受けた神武天皇が、より豊かで平和な国づくりを目指し、九州の日向(現在の宮崎県)の地から東へと旅立ちました。

この建国の旅路は「神武東征(じんむとうせい)」と呼ばれ、それは決して平坦な道のりではありませんでした。

航海の途中で嵐に見舞われ、各地の豪族との激しい戦いで兄たちを失うなど、幾多の悲劇と困難に直面します。

特に熊野では道に迷い、一行が危機に陥った際、天照大神が遣わしたとされる三本足の霊鳥「八咫烏(やたがらす)」が一行を導き、無事に大和の地へ入ることができたと伝えられています。

多くの犠牲と苦難の末、ついに大和を平定した神武天皇は、国の中心地として畝傍山の東南の麓を選び、そこに都(橿原宮)を創建して初代天皇として即位されました。

日本の歴史と文化が、この地から始まったのね

世界平和の理想「八紘為宇(はっこういう)」

神武天皇が即位に際して発したとされる「奠都(てんと)の詔(みことのり)」の中には、「八紘(あめのした)を掩(おお)ひて宇(いえ)にせむ」という一節があります。

これは後に「八紘為宇」または「八紘一宇」という言葉で知られ、「世界の隅々まで、まるで一つの家のように平和な世界を築こう」という壮大な理想を示したものです。

この精神は、創建以来の橿原神宮の祈りの根幹であり、今もなお受け継がれています。

近代国家としての歩みを始めた明治時代、この建国の偉業を後世に伝えようと、民間有志から橿原宮の推定地に神社を創建したいという熱心な請願が起こります。

これに深く感銘を受けられた明治天皇は、私財を投じ、さらには京都御所の賢所と神嘉殿を下賜されるという特別な思し召しによって創建が実現しました。

国民の熱意と天皇の祈りが結実した、まさに国家の成り立ちに深く関わる日本の聖地と言えるでしょう。

橿原神宮の格式と歴史的な格付け

橿原神宮は、その比類なき由緒だけでなく、近代に定められた神社の社格(しゃかく)制度においても、最高の格式を誇ります。

創建された明治23年(1890年)4月2日、橿原神宮は「官幣大社(かんぺいたいしゃ)」に列せられました。

これは、明治から第二次世界大戦終戦まで続いた旧社格制度において、国が祀る神社(官社)の中でも最高位に位置づけられる社格です。

特に「官幣社」は天皇、皇室にゆかりの深い神様を祀る神社に与えられるものであり、その中でも「大社」は伊勢神宮や出雲大社など、ごく限られた神社のみに許された最上位の称号でした。

これは、橿原神宮が創建当初から国家にとって最も重要な神社の一つとして位置づけられていたことの明確な証です。

官幣大社に列せられた神社は全国でも60社余りしかなく、橿原神宮がその一つであることからも、その格式の高さがわかりますね

さらに、その創建の経緯は異例とも言えるものでした。

現在の御本殿は、明治天皇が下賜された、京都御所にあった内侍所(ないしどころ)、通称、賢所(かしこどころ)を移築したものです。

賢所は、皇位の証である三種の神器の一つ「八咫鏡(やたのかがみ)」の御分身を祀り、天照大神の御座所として天皇自らが日々お参りをされていた、御所内で最も神聖で重要な建物でした。

それをそのまま移築して御本殿とすることは、橿原神宮の御祭神である神武天皇への最大限の敬意を示すものでした。

この歴史的背景と格式の高さは、橿原神宮が単なる一神社ではなく、日本の精神的支柱として創建されたことを物語っています。

| 年代 | 出来事 | 特記事項 |

|---|---|---|

| 紀元元年(前660年) | 神武天皇が橿原宮で即位 | 『日本書紀』の記述に基づく日本の建国 |

| 明治23年(1890年) | 明治天皇の思し召しにより御鎮座・創建 | 官幣大社に列せられる。御本殿・拝殿は京都御所より移築。 |

| 昭和15年(1940年) | 紀元二千六百年奉祝記念事業 | 国を挙げての事業として宮域を拡張整備。全国からの献木も行われた。 |

| 現在 | 神社本庁の別表神社 | 戦後の社格制度廃止後も、全国の神社を包括する神社本庁において特に由緒深い神社として位置づけられている。 |

愛子さまも参拝された由緒ある場所

橿原神宮と皇室との時代を超えた深いつながりは、現代においても脈々と受け継がれています。

その象徴的な出来事として、2024年3月27日に、天皇皇后両陛下の長女である敬宮(としのみや)愛子さまが、お一人で橿原神宮と神武天皇陵を参拝されました。

この度の参拝は、愛子さまが学習院大学をご卒業され、日本赤十字社へご就職されるという人生の大きな節目を、初代天皇である神武天皇にご報告されるためのものでした。

皇室では、重要な出来事があると、皇居の宮中三殿や、伊勢神宮、そして初代天皇陵である神武天皇陵に報告を行うのが古くからの慣わしとなっています。

愛子さまにとって、成年皇族として初めての単独での地方訪問であり、その最初の目的地の一つとしてこの橿原の地が選ばれたことには、非常に大きな意味があります。

薄いグレーの参拝服に身を包み、玉砂利を踏みしめて深々と拝礼されるお姿は、多くの国民に深い感銘を与えました。

沿道には歓迎の人々が数多く集まり、愛子さまが笑顔で手を振って応えられる様子も報道されました。

このように、橿原神宮は遠い神話の舞台であるだけでなく、現代の皇室の方々が人生の節目に祈りを捧げに訪れる、今もなお生き続ける特別な場所なのです。

ご利益で選ぶ人気のお守りを紹介

橿原神宮では、御祭神の偉大な御神徳を分けていただき、日々の暮らしを守っていただくためのお守り(御守)や授与品が数多く用意されています。

その中でも、特に人気が高く、橿原神宮ならではの由来を持つものをいくつかご紹介します。

金鵄(きんし)をあしらった「勝ち守」

神武天皇の東征において、長髄彦(ながすねひこ)との戦いで苦戦を強いられた際、どこからともなく飛来した金色のトビ(金鵄)が神武天皇の弓の先に止まり、その体から発する眩い光で敵の目をくらませ、勝利に導いたという伝説に基づいています。

この故事から、「勝ち守」は、学業、スポーツ、仕事など、あらゆる場面での勝利や目標達成を願う方々に絶大な人気を誇ります。金色に輝く金鵄のデザインは、力強いご利益を象徴しているかのようです。

開運と長寿を願う「開運延寿御守」

数々の困難を乗り越え、偉業を成し遂げた神武天皇の「開運」のご神徳と、127歳という長寿を全うされた「延寿」のご神徳。その二つの大きなご利益を一つでいただけるのが、この「開運延寿御守」です。

これからの人生を幸多く、健やかに歩んでいきたいと願うすべての方におすすめできる、橿原神宮を代表するお守りの一つです。

| 授与品名 | 初穂料(目安) | ご利益・特徴 |

|---|---|---|

| 勝ち守 | 1,000円 | 必勝祈願、心願成就、目標達成。勝利の象徴「金鵄」がモチーフ。 |

| 開運延寿御守 | 1,000円 | 開運招福、健康長寿。人生全般の幸福を願う。 |

| 金鵄みくじ | 500円 | 金鵄をかたどった可愛らしい陶器製の置物型おみくじ。 |

| 鮎みくじ | 500円 | 神武天皇が戦勝を占うために使ったとされる鮎をデザインしたおみくじ。 |

| 八咫烏 健康守 | 1,000円 | 神武天皇を導いた八咫烏をデザインした、健康を祈願するお守り。 |

初穂料は変更される場合がありますので、ご参拝の際に授与所にてご確認ください。

授与所の受付時間は、通常午前9時から午後4時頃までです。

これらのお守りは、南神門をくぐってすぐ左手にある「授与所」で受けることができます。参拝の証として、また大切な方への贈り物として、ご自身の願いに合ったお守りをじっくりと選んでみてはいかがでしょうか。

橿原神宮は神様いない?いえ、見どころ満載です

広大な神域の必見の見どころ

橿原神宮の境内は約53万平方メートル、東京ドーム約11個分(甲子園球場の約13個分)という、まさに圧巻の広大な敷地を誇ります。

昭和15年の紀元二千六百年記念事業で拡張整備された神域は、豊かな常緑樹の森に包まれ、心を清める力に満ちた見どころが点在しています。

素木造りの大鳥居と神々しい表参道

近鉄橿原神宮前駅の中央口から歩みを進めると、まず高さ約10.5mの巨大な第一鳥居が、訪れる人々を厳かに迎えてくれます。

この鳥居は、伊勢神宮などと同様に塗装を施さない「素木造り(しらきづくり)」で、皇室にゆかりの深い神社の格式を示しています。

かつて台湾の阿里山(ありさん)から運ばれた樹齢数千年の檜(ひのき)が使われていましたが、令和2年(2020年)に改修され、その美しい姿を今に伝えています。

ここから約300m続く表参道は、両脇をカシ類を中心とした深い森に囲まれ、一歩足を踏み入れるごとに日常の喧騒が遠のき、神聖な空気に包まれていくのを感じられるでしょう。

外拝殿と畝傍山が織りなす荘厳な神域

南神門をくぐると、視界が一気に開け、清らかな玉砂利が一面に敷き詰められた広大な外拝殿前庭が広がります。

その先にどっしりと構えるのが、入母屋造(いりもやづくり)の屋根が美しい外拝殿(げはいでん)です。そ

して、その社殿の背景には、神が宿る山「神体山」ともされる大和三山の一つ、畝傍山(うねびやま)が静かにそびえ、その荘厳な風景はまさに圧巻の一言。

自然と神社の建築美が見事に調和した、日本ならではの景観を心ゆくまで堪能できます。

必見!日本最大級の「大絵馬」

外拝殿には、高さ4.5m、幅5.4mという畳14枚分にもなる巨大な「大絵馬」が飾られています。

昭和35年(1960年)に当時の皇太子殿下(現 上皇陛下)のご生誕を祝って奉納が始まって以来、橿原神宮の名物となっています。

毎年11月末頃に翌年の干支へと掛け替えられ、開運を願う絶好の記念撮影スポットとして多くの参拝者で賑わいます。

国歌に詠まれた実在の「さざれ石」

外拝殿に向かって右手の植え込みには、誰もが知る国歌『君が代』に「さざれ石の巌となりて」と詠まれている、その「さざれ石」の実物が置かれています。

「さざれ石」とは、もともと小さな細かい石のこと。それらが長い年月をかけて炭酸カルシウムなどの働きで結びつき、一つの大きな岩(巌)となったものです。

国家の永続や人々の結束、繁栄を象徴する縁起の良い石として、静かながらも力強い存在感を放っています。

万葉の時代から続く「深田池」の自然

南神門の南側に広がる面積約5万平方メートルの深田池は、橿原神宮が創建されるよりも遥か昔、万葉の時代からこの地に存在したと伝わる歴史ある溜池です。

畝傍山の豊かな水を集めるこの池は、現在では奈良県内でも有数の野鳥の飛来地として知られ、アオサギやカワセミ、冬にはマガモやオシドリなどが羽を休める姿を見ることができます。

池の周りには遊歩道が整備されており、参拝後に四季折々の自然を感じながら散策するのに最適な憩いの場となっています。

周辺も巡る観光モデルコース

橿原神宮の参拝だけで終わらせるのは非常にもったいないことです。

神宮周辺には、古代から近世にかけての日本の歴史を肌で感じられる魅力的なスポットが点在しています。

橿原神宮を起点に、一日で歴史ロマンを満喫できるモデルコースをご提案します

【モデルコース案】橿原神宮と古代・近世の町並み歴史探訪コース

- 橿原神宮を参拝(所要時間:約90分)

まずは広大な境内をゆっくりと散策。外拝殿での参拝はもちろん、深田池や森林遊苑まで足を延ばし、日本の始まりの地の清浄な空気を満喫します。 - おふさ観音へ(橿原神宮から車で約10分)

「バラと風鈴の寺」として親しまれる観音霊場。特に初夏から夏にかけて境内を埋め尽くすイングリッシュローズと、2,500個以上もの風鈴が奏でる涼やかな音色は圧巻です。心癒されるひとときを過ごせます。 - 今井町の町並みを散策(おふさ観音から車で約5分)

江戸時代の商家町が奇跡的に保存されている、重要伝統的建造物群保存地区。まるで時代劇の世界にタイムスリップしたかのような重厚な町並みを歩けば、歴史の息吹を間近に感じられます。

数多く残る古民家を利用したカフェやレストランでのランチもおすすめです。

このコースを巡れば、日本の建国神話の舞台から、戦国時代の寺内町、そして江戸時代の商業の活気まで、一日で時代を駆け巡るようなダイナミックな歴史体験が可能です。

「奈良公園や飛鳥はもう訪れた」という奈良観光のリピーターの方にも、きっと新たな発見と感動をもたらしてくれるでしょう。

参拝者の口コミからわかる神社の魅力

実際に橿原神宮を訪れた人々は、どのような点に心を動かされ、魅力を感じているのでしょうか。

インターネット上の様々な口コミやレビューを総合すると、いくつかの共通した感想が浮かび上がってきます。

最も多く聞かれるのは、やはり「荘厳で清々しい雰囲気」に関する声です。

「空気が澄んでいて、心が洗われるようだった」「一歩足を踏み入れただけで、背筋が伸びるような神聖な場所」といった感想が後を絶ちません。

これは、広大な敷地と、隅々まで手入れの行き届いた境内、そして深い森が一体となって生み出す、非日常的で神聖な空間の力と言えるでしょう。

次に目立つのが、「建物のスケールの大きさ」に圧倒されたという意見です。

「写真で見るのとは迫力が違う、巨大な鳥居にまず驚いた」「外拝殿前の広々とした玉砂利の空間と、その向こうに見える畝傍山の景色は感動的」など、その壮大さに心を打たれた人が多いようです。

他にも、「奈良市内の有名な社寺に比べて、比較的ゆったりと自分のペースで参拝できるのが良かった」「特に朝早い時間は人もまばらで、静寂の中で心穏やかに過ごせた」といった、落ち着いた環境を評価する声も多く見られます。

参拝者の口コミから見える魅力まとめ

- 神聖で清浄な空気感:訪れるだけで心が浄化されるような雰囲気。

- 圧倒的なスケール:巨大な鳥居や広大な境内がもたらす感動。

- 静かで落ち着いた環境:喧騒を離れて心静かに参拝できる。

- 自然との調和:畝傍山の借景や深田池など、豊かな自然美。

これらの口コミから、橿原神宮が単に歴史的な観光地であるだけでなく、訪れる人々の心を落ち着かせ、新たな活力を与えてくれる特別なパワースポットであることが伝わってきます。

参拝時の注意点とアドバイス

境内は非常に広く、特に外拝殿前は玉砂利が敷き詰められているため、ヒールなどは避け、歩きやすい靴で訪れることを強くおすすめします。

また、正月三が日や紀元祭(2月11日)などの特別な祭典の日は大変混雑します。時間に余裕を持った計画を立てるか、可能であれば時期をずらして訪れると、より快適に参拝できるでしょう。

最寄り駅からのアクセス方法

橿原神宮へのアクセスは、主要都市からの鉄道網が充実しており、公共交通機関の利用が非常に便利です。

電車でのアクセスが最もおすすめ

最寄り駅は近畿日本鉄道(近鉄)の「橿原神宮前駅」です。京都、大阪、奈良、名古屋の各方面から特急や急行が乗り入れており、アクセス至便なターミナル駅となっています。

駅から橿原神宮へは、中央口を利用するのが最も分かりやすく、おすすめです。

駅舎を出ると目の前に広場があり、そこからまっすぐ伸びる広い表参道を歩いて約10分ほどで、第一鳥居に到着します。

| 出発駅 | 経由・路線 | 所要時間(目安) | 運賃(目安) |

|---|---|---|---|

| 近鉄 奈良駅 | 大和西大寺駅で橿原線に乗換 | 急行で約35分 | 580円 |

| 近鉄 大阪阿部野橋駅 | 近鉄南大阪線(急行) | 急行で約40分 | 760円 |

| 近鉄 京都駅 | 近鉄京都線・橿原線(直通急行) | 急行で約60分 | 960円 |

| JR・近鉄 名古屋駅 | 特急で大和八木駅→橿原線 | 特急利用で約1時間50分 | 4,000円前後 |

※料金は2025年10月現在のものです。特急利用の場合は別途特急料金が必要です。

自動車でのアクセス

遠方からや、周辺の観光地と合わせて巡る場合には、自動車も便利です。南阪奈道路の葛城ICや、京奈和自動車道の橿原北IC・橿原高田ICが最寄りのインターチェンジとなります。

神社には約800台収容可能な大規模な参拝者用駐車場が完備されています。ただし、お正月や祝祭日、七五三シーズンの週末などは満車になることも珍しくありませんので、公共交通機関の利用も検討しましょう。

駐車料金(1日1回)

普通車:500円 / 中型車:1,000円 / 大型車:2,000円

結論:橿原神宮に神様いないは誤解

この記事を通じて、インターネット上の一部で見られる「橿原神宮に神様がいない」という噂が、歴史的背景を知れば全くの事実無根であり、大きな誤解であることがご理解いただけたかと思います。

橿原神宮は、日本の建国神話の中心であり、皇室との深いつながりを持つ、我が国にとって最も重要な聖地の一つです。

最後に、この記事の要点を改めてまとめます。

橿原神宮での参拝があなたにとって心安らかなものとなりますように♪