日光東照宮の七不思議について解説します。この神秘的な場所には、単なる観光スポットとしてだけでなく、多くの謎が隠されています。

有名な柱が逆さの話をはじめ、その歴史的背景に隠された秘密や、徳川埋蔵金にまつわる童謡かごめかごめの都市伝説など、興味は尽きません。中には、呪いの噂や訪問者が語る不思議体験、少し怖い話まで存在します。

この記事では、そんな日光東照宮の七不思議に関する豆知識から深い謎まで、わかりやすく解説していきます。

日光東照宮の七不思議に秘められた歴史

定説がない七不思議の歴史的背景

日光東照宮には古くから「七不思議」として知られる逸話が語り継がれていますが、実はその内容に決まった定説はありません。

「七」という数字は、七福神や仏教の七宝など、古くから日本で縁起の良い数、あるいは特別な意味を持つ数として好まれてきました。このため、興味深い逸話が「七不思議」としてまとめられたと考えられています。

しかし、実際には語り手や時代によってその項目は異なり、候補は15以上にものぼると言われています。

これは、日光東照宮が持つ歴史の深さと、そこに込められた多様な解釈が可能であることを示しています。

それぞれの不思議は、単なる建築技術の粋を集めたものとしてだけでなく、彫刻に込められた平和への思想、そして江戸の安寧を守るための風水や陰陽道といった呪術的な側面まで、様々な角度から読み解くことができます。

だからこそ、訪れる人々は自分なりの解釈で不思議を楽しみ、その魅力がさらに時代を超えて広がってきました。

日光東照宮の七不思議は一つに定まってないんだね

訪れる人それぞれが独自の視点で歴史や文化の謎解きを楽しめるのも、日光東照宮の魅力とも言えるね

なお、日光東照宮を含む「日光の社寺」は、その文化的価値が認められ、1999年にユネスコ世界遺産に登録されています。(出典:UNESCO World Heritage Centre)

有名な陽明門の柱が逆さである理由

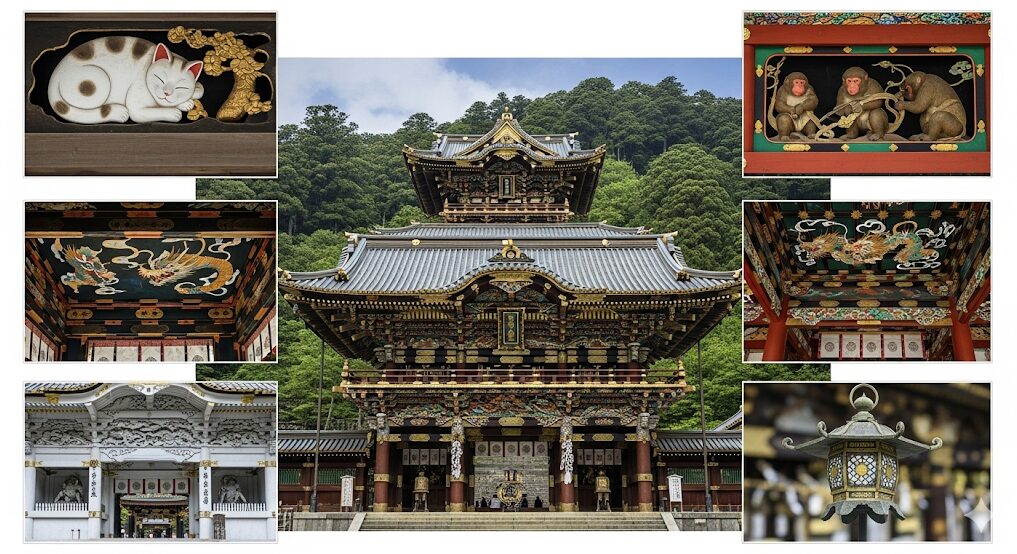

日光東照宮の七不思議の中でも、群を抜いて有名なのが国宝「陽明門」にある「魔除けの逆柱(さかばしら)」です。

「日暮門(ひぐらしのもん)」の異名を持つほど美しい陽明門には、絢爛豪華な彫刻が施された12本の柱が立っていますが、そのうちの1本だけ、彫刻された「グリ紋」と呼ばれる文様が逆さまになっています。

なぜこのような一見すると"ミス"のような柱が存在するのでしょうか。

最も有力な説は「建物は完成した瞬間から崩壊が始まる」という、古くからの言い伝えや思想を避けるためのものです。

あえて1本だけ柱を不完全な状態(未完成)にすることで、「この建物はまだ完成していない」と見せかけ、これから訪れるであろう災いを避けるという、強い呪術的な意味が込められているとされています。

完璧なものは、あとは朽ちるだけ。だからこそ、あえて不完全な部分を残すことで、逆に永続性を願う。これは日本の「未完の美」という独特の美学を象徴していますね。

グリ紋に隠された遊び心?

ちなみに、この逆さ柱の「グリ紋」は、幾何学的な渦巻き模様が特徴です。

この模様が「隠れミッキー」みたいでかわいいという遊び心あふれる見方も一部で語られています。これもまた、時代を超えて人々が東照宮に親しみを感じる一因かもしれません。

隠れミッキーもそうだけど悪魔の実にも見えなくもないね

国宝である陽明門は、定期的に修復が行われます。訪問時期によっては、逆さ柱を間近で見られない可能性もあるため、事前に日光東照宮公式サイトなどで情報を確認しておくと良いでしょう。

知っておきたい七不思議の豆知識

日光東照宮には、逆さ柱以外にも多くの不思議な見どころがあります。ここでは、代表的な七不思議の候補とされるものの中から、特に知っておくと拝観が何倍も楽しくなる豆知識を、より詳しくご紹介します。

これらの彫刻や建築には、それぞれに深い意味や逸話が隠されており、徳川家の思想や当時の文化を垣間見ることができます。

鳴龍(なきりゅう)

薬師堂(本地堂)の天井に描かれた巨大な龍の絵の下で、僧侶が拍子木を叩くと「キィーン」という甲高い音が響き渡り、まるで龍が鳴いているように聞こえます。

これは天井と床が平行で平らなために起こる「フラッターエコー」という音響現象です。龍の顔の真下で音を出すと最も美しく反響しますが、少しでも場所がずれると音が響かなくなるのが不思議な点です。

ちなみにこの薬師堂は、東照宮の境内にあるものの、管轄は日光山輪王寺となっています。

三猿(さんざる)

「見ざる・言わざる・聞ざる」で世界的に有名な三猿は、神厩舎(しんきゅうしゃ)という神馬をつなぐ建物の長押(なげし)に彫られています。

実はこれは8面にわたる猿の一生を描いた物語の一部で、三猿は幼少期を表しています。

「幼い頃は世の中の悪いことを見たり聞いたり言ったりせず、良いものだけを受け入れて素直に育ちなさい」という教えが込められているのです。物語は、青年の苦悩や結婚、そして次世代への継承へと続いていきます。

眠り猫(ねむりねこ)

奥社へ続く門に彫られた、名工・左甚五郎の作と伝わる国宝です。

牡丹の花の下でうたた寝をしているように見えますが、実は薄目を開けている、耳を立てて足を踏ん張っているなど、いつでも飛びかかれる体勢であるという解釈もあります。

これは家康公を護るための「寝たふり」というわけです。そして、この彫刻の裏側には雀が遊ぶ様子が彫られており、猫が眠っている(力を示さない)からこそ雀が安心して暮らせる、という平和の象徴とされています。

想像の象(そうぞうのぞう)

上神庫(かみじんこ)という建物の妻壁に、2頭の象の彫刻があります。

これを描いたのは、江戸時代初期を代表する絵師集団・狩野派の総帥であった狩野探幽(かのうたんゆう)です。当時の日本にはまだ象がおらず、探幽は実物を見たことがありませんでした。そのため、人から聞いた話や書物の知識だけで想像して描いたとされています。

よく見ると、耳の形や関節の曲がり方、ふさふさした尻尾など、実際の象とは異なるユニークな特徴が見られます。

彫刻に隠された徳川家の秘密

日光東照宮を彩る5,000以上もの豪華絢爛な彫刻群は、単なる美しい装飾ではありません。一つひとつに、徳川家、特に初代将軍・家康が目指した泰平の世への願いや、為政者としての思想という秘密が巧みに隠されています。

前述の通り、最も分かりやすい例が国宝「眠り猫」です。猫が安らかに眠り、その裏で天敵であるはずの雀が舞い遊ぶ。

この構図は、強者(猫=徳川幕府)がその力をむやみに誇示せず統治することで、弱者(雀=全国の民衆)が安心して暮らせる平和な時代の到来を象徴しています。

これは、100年以上続いた戦乱の世を終わらせた家康の、強い意志と哲学の表れと言えるでしょう。

また、国宝「唐門」に見られる霊獣や聖人の彫刻も見逃せません。

門の中央には中国の伝説的な聖天子「舜」の姿が彫られており、家康が自らをそうした理想的な君主と重ね合わせ、後世にその権威を示そうとした意図が読み取れます。

東照宮全体が、徳川による平和と秩序を後世に語り継ぐための、壮大なメッセージ装置となっているのです。

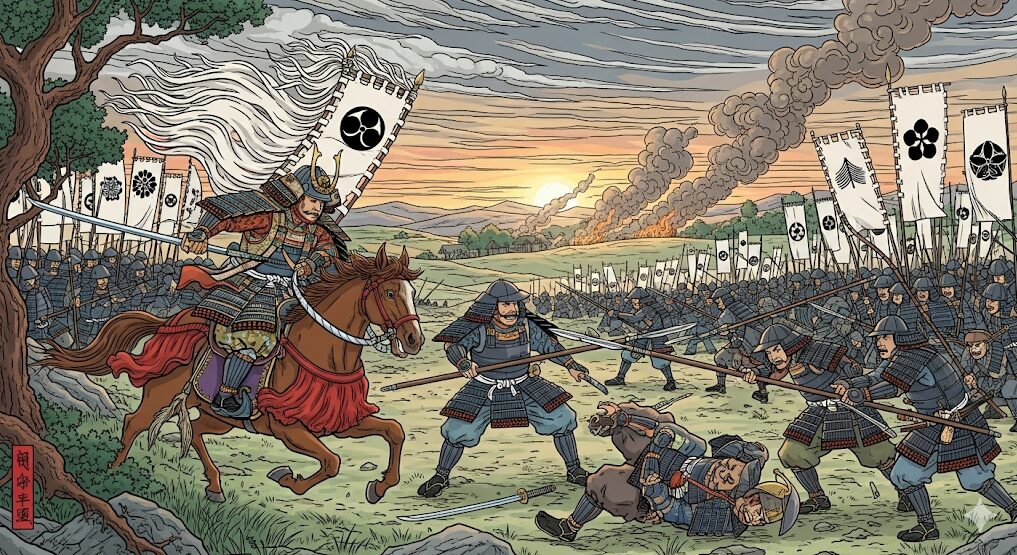

童謡かごめかごめと埋蔵金の噂

日光東照宮にまつわるミステリーの中でも、特にロマンと謎に満ちているのが「徳川埋蔵金伝説」と、そのありかを示す暗号とされる童謡「かごめかごめ」の都市伝説です。

幕末、江戸城が無血開城される際に、徳川幕府が密かに運び出したとされる莫大な軍用金。その隠し場所が日光東照宮であり、「かごめかごめ」の歌詞がそのヒントになっているというのです。この説では、歌詞が以下のように解釈されます。

これらの解釈はあくまで都市伝説の域を出ませんが、東照宮が江戸城の真北に位置し、北極星を背負うように設計されているなど、陰陽道や風水に基づいて緻密に計算されていることは事実です。

そう考えると、何らかの暗号が隠されていても不思議ではないと思わせる魅力が、この伝説にはあります。

もう一つの日光東照宮の七不思議と都市伝説

家康の遺体にまつわる都市伝説

徳川家康の墓所は日光東照宮の奥宮宝塔にあると公式にはされていますが、これに関してもいくつかの奇妙な都市伝説が存在します。その中でも特に有名なのが、「家康の本当の遺体は日光にはない」という説です。

この説の根拠は、家康自身の遺言にあります。家康は元和2年(1616年)に75歳で生涯を閉じますが、その直前、側近の僧侶らにこう言い残しました。

「遺体は駿河国の久能山に葬り、一周忌が過ぎたら日光山に小さなお堂を建てて勧請(かんじょう)せよ」

この遺言を文字通りに解釈すると、日光へ移されたのは遺体そのものではなく、神となった家康の御霊(みたま)だけということになります。

「勧請」とは、神様の分霊を他の場所にお迎えして祀ることであり、必ずしもご神体(この場合は遺体)の移動を伴うものではないのです。

このため、ご遺体は今も最初の埋葬地である静岡県の久能山東照宮に眠っている、というわけです。この説は、静岡の歴史研究者を中心に根強く支持されています。

さらにもっと過激な説もあるんです

もう一つ、さらに衝撃的な説として「家康は大坂夏の陣(1615年)で既に死んでいた」というものがあります。

豊臣方の武将・後藤又兵衛の槍に突かれて深手を負い、堺の南宗寺で亡くなったものの、その事実は徳川方の士気を下げないために側近によって徹底的に隠蔽され、その後1年間は影武者が務めた、というのです。

この説によれば、家康の本当の墓は大阪府堺市にある南宗寺ということになります。

歴史の正史の裏には、こうしたミステリアスな異説が隠れているのですね。真偽はともかく、権力者の死には様々な憶測が飛び交うものなのかもしれません。

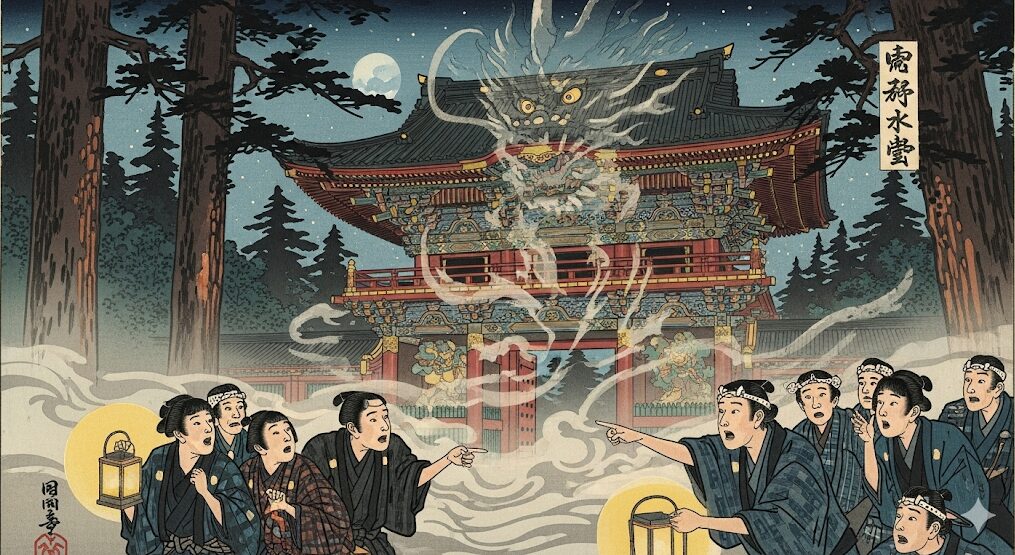

参拝者が語る数々の不思議体験

日本有数の強力なパワースポットとしても名高い日光東照宮では、科学では説明できない不思議な体験をしたという報告が、古くから数多く寄せられています。

これらは心霊現象とも言えるもので、徳川家康という絶大なエネルギーを持つ人物を神として祀る、神聖な場所ならではの神秘的な雰囲気がそうさせるのかもしれません。代表的な不思議体験には以下のようなものがあります。

| 現象 | 場所 | 内容 |

|---|---|---|

| 神橋の足音 | 神橋 | 「あの世とこの世を繋ぐ」とされる神橋。深夜、誰もいないはずの橋の上から、こちらへ向かってくる武者のような足音が聞こえるという。 |

| 化け灯篭 | 境内 | 伊達政宗が奉納したとされる灯篭。夜になるとひとりでに火が灯ったり消えたり、ガタガタと動き出すと噂されたため、警護の武士が斬りつけたという刀傷が今も残っている。 |

| 武士の霊 | 奥宮など | 夜の奥宮や参道で、鎧を着た武士の霊が佇んでいるのを目撃したという話が多数ある。今もなお家康公を守護する家臣の霊ではないかと言われている。 |

| 化け地蔵 | 憾満ヶ淵 | 東照宮近くの景勝地。川沿いに並ぶお地蔵様の数を数えると、行きと帰りで数が合わなくなるという有名な怪談。地蔵が動いているのを見たという人も。 |

これらの話は、日光東照宮が単なる歴史的建造物ではなく、今もなお特別なエネルギーに満ちた生きた聖地であることを感じさせます。

夜の境内で囁かれる怖い話

前述の不思議体験とも関連しますが、日光東照宮には「怖い話」として語られる逸話も存在します。

これらは、お化け屋敷のような恐怖とは異なり、その場所に秘められた謎や呪術的な側面からくる、人間の理解を超えた存在への畏怖の念に近いものでしょう。

例えば、夜間の参拝は当然できませんが、閉門後の静寂に包まれた境内は、昼間の喧騒が嘘のように静まり返り、荘厳で神秘的な、人によっては不気味ささえ感じる空気に満たされると言われています。

強大な龍脈(大地のエネルギー)が流れ込むとされるこの地は、夜になるとその力がさらに増し、感受性の強い人はその気に「あてられて」しまうこともあるようです。

実際に、付近を夜に訪れた人の中には、説明のつかない青白い光の玉が浮遊しているのを見たり、誰もいないはずの森の奥から声や複数の足音を聞いたりしたという話も後を絶ちません。

日光東照宮は徳川家康公を祀る神聖な場所であり、心霊スポットとして肝試しのような興味本位で訪れる場所ではありません。敬意を払い、特に夜間は危険も伴いますので、立ち入らないようにしましょう。

これらの怖い話は、家康公という絶大な力を持った人物を神として祀る場所であるがゆえの、神聖さと恐ろしさが表裏一体となっていることの証かもしれません。

日光東照宮の七不思議を総括

この記事では、日光東照宮にまつわる七不思議や都市伝説について、様々な角度から深く掘り下げてきました。最後に、本記事の要点をリスト形式でまとめます。

日光東照宮での参拝が、あなたにとって心安らかなものとなりますように